環状β-アミノ酸誘導体のゲル化能に対する立体化学の影響の調査

廣瀬・小玉研究室 小幡 雅人

ゲルは新しいソフトマテリアルとして化粧品、食品、医薬品の分野において応用が期待されています。その中でも近年、低分子量のゲル化剤分子により形成される超分子ゲルが注目を集めています。超分子ゲルはゲル化剤分子が三次元ネットワークを形成し、その内部に溶媒が取り込まれることで形成されます。より詳細な超分子ゲルの形成機構を調査することは、少量で溶媒をゲル化できるゲル化剤を開発する上で非常に重要です。

ゲルは新しいソフトマテリアルとして化粧品、食品、医薬品の分野において応用が期待されています。その中でも近年、低分子量のゲル化剤分子により形成される超分子ゲルが注目を集めています。超分子ゲルはゲル化剤分子が三次元ネットワークを形成し、その内部に溶媒が取り込まれることで形成されます。より詳細な超分子ゲルの形成機構を調査することは、少量で溶媒をゲル化できるゲル化剤を開発する上で非常に重要です。

ゲル化能はゲル化剤のわずかな違いによって変化します。例えば、右手と左手の関係にあるエナンチオマーと呼ばれる化合物のうち、一方のみを含んでいる光学活性体と両エナンチオマーの混合物(ラセミ体)ではゲル化能が変化することがあります。そこで私の研究では、当研究室で光学分割法を確立した環状β-アミノ酸のラセミ体と光学活性体を用いた低分子量ゲル化剤を合成し、ゲル化能に対する立体化学の影響を明らかにすることを目指しています。

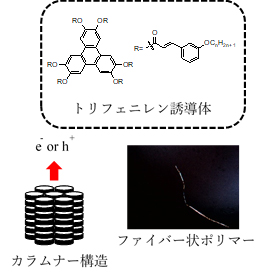

桂皮酸構造含有トリフェニレン誘導体の液晶性と光架橋によるファイバー形成能

廣瀬・小玉研究室 川村 賢吾

固体と液体の中間状態である「液晶」は、結晶のような異方性と、液体のような流動性の両方を示す状態で、液晶状態を示す化合物はディスプレイなどに応用されています。

固体と液体の中間状態である「液晶」は、結晶のような異方性と、液体のような流動性の両方を示す状態で、液晶状態を示す化合物はディスプレイなどに応用されています。

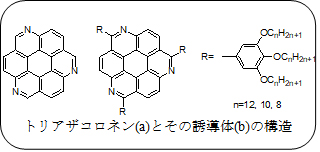

液晶分子の中でも円盤状の構造を持つディスコチック液晶分子は、液晶温度範囲においてディスクが自己集合により積み重なったカラムナー構造(Col構造)を形成します。このCol構造は、カラムの1次元方向への電荷輸送を可能にするため、分子エレクトロニクスの分野で注目されています。しかし、Col構造は液晶温度範囲でしか形成されないため、熱安定性に欠けます。そこで本研究では、Col構造を保ったまま光架橋反応を行うことで、熱安定性を向上させることを目的としています。

本研究では、ディスコチック液晶分子のコア部としてトリフェニレンを、重合性部位として桂皮酸構造を、液晶性の発現を期待して長鎖アルキル鎖を導入した分子構造を設計しました。アルキル鎖の長さや、置換位置を変化させることによってCol構造の発現や温度範囲に変化が見られ、現在は構造と液晶性の関係を調査しています。また、液晶性分子を溶液中で紫外線照射することによって複屈折特性を示すファイバー状ポリマーが得られました。このファイバー状ポリマーの分子配向を調査することによって、ファイバー形成における分子の集合状態を解明できるのではないかと期待しています。

本研究では、ディスコチック液晶分子のコア部としてトリフェニレンを、重合性部位として桂皮酸構造を、液晶性の発現を期待して長鎖アルキル鎖を導入した分子構造を設計しました。アルキル鎖の長さや、置換位置を変化させることによってCol構造の発現や温度範囲に変化が見られ、現在は構造と液晶性の関係を調査しています。また、液晶性分子を溶液中で紫外線照射することによって複屈折特性を示すファイバー状ポリマーが得られました。このファイバー状ポリマーの分子配向を調査することによって、ファイバー形成における分子の集合状態を解明できるのではないかと期待しています。

三浦・木下・太刀川研究室 西原 弘樹

私は有機合成化学研究室に所属しています。有機合成化学は社会が必要とする高機能材料を生み出すことだけでなく、生物の営みにかかわる物質の働きのしくみを解くことにも貢献できる重要な分野です。実際に、有機合成化学の発展に伴い、私たちの生活も豊かになってきました。例えば、合成繊維、合成樹脂、医農薬品、食品添加物などが開発され、普段からそれらの恩恵を大いに受けていることが分かります。近年は持続可能な社会を構築するため、物質の合成から廃棄に至る全ての段階で環境に及ぼす悪影響を最も少なくするように、物質や合成反応を設計するグリーンケミストリーが推進されています。私の所属する研究室でも新規な有機合成反応を模索し、より簡便かつ効率的に目的の有機化合物へアクセスできるようになることを目指して、日々研究を行っています。

私は有機合成化学研究室に所属しています。有機合成化学は社会が必要とする高機能材料を生み出すことだけでなく、生物の営みにかかわる物質の働きのしくみを解くことにも貢献できる重要な分野です。実際に、有機合成化学の発展に伴い、私たちの生活も豊かになってきました。例えば、合成繊維、合成樹脂、医農薬品、食品添加物などが開発され、普段からそれらの恩恵を大いに受けていることが分かります。近年は持続可能な社会を構築するため、物質の合成から廃棄に至る全ての段階で環境に及ぼす悪影響を最も少なくするように、物質や合成反応を設計するグリーンケミストリーが推進されています。私の所属する研究室でも新規な有機合成反応を模索し、より簡便かつ効率的に目的の有機化合物へアクセスできるようになることを目指して、日々研究を行っています。

私の研究テーマは、「白金触媒による末端アルキンの逆マルコフニコフ型ヒドロハロゲン化反応の開発」です。「末端アルキン」は炭素鎖の末端に炭素−炭素三重結合を有する炭化水素です。「ヒドロハロゲン化反応」は、炭素−炭素多重結合に対して塩化水素や臭化水素などのハロゲン化水素HXが付加する反応で、多重結合を形成している2つの炭素にそれぞれ水素原子Hとハロゲン原子Xが結合します。触媒がない条件で末端アルキンのヒドロハロゲン化反応を行うと、末端炭素にHが結合し、内部炭素にXが結合し、内部炭素にハロゲン原子を有する末端アルケンが生成します。このような位置選択性を示す付加反応をマルコフニコフ付加と呼び、逆に末端炭素にハロゲン原子が結合するような付加反応を逆マルコフニコフ付加と呼びます。末端炭素にハロゲン原子を有する末端アルケン、すなわちハロアルケンは、有機合成の原料として創薬や有機材料の開発研究に役立っていますが、従来の合成法はグリーンケミストリーの観点から改善すべき点が多くあります。そこで、私は未だ確立されていない、触媒作用を利用して直截的に末端アルキンからハロアルケンを与えることを可能にする「逆マルコフニコフ型ヒドロハロゲン化反応」を実現することで、このような有用有機分子の合成について、大幅な簡略化・迅速化・低コスト化を目指しています。

研究課題を達成するため、私は日々実験を行い、どのような反応条件で目的の反応が効率よく進行するか検討しています。研究を始めた当初は右も左もわからない状態であったこともあり、ネガティブデータを量産する日々が続きましたが、研究室の先生方や先輩方からの的確なアドバイス、同級生との活発な討論により、徐々にポジティブデータも増えてきました。また、ネガティブデータから活路を見出すこともあり、今まで見出せなかった価値をネガティブデータから創造できることに魅了されてきました。目の前の結果に一喜一憂するだけではなく、その意味を十分に吟味し、いつか私の研究している反応が広く世界で用いられることを目指し、これからも研究に努めていきたいと思います。

三浦・木下・太刀川研究室 小嶋 航

私の研究テーマは「水素化ジイソブチルアルミニウムを用いる多置換ゲルモールの合成」です。シクロペンタジエンのメチレン炭素をヘテロ原子で置き換えた化合物は、ヘテロールと呼ばれています。ヘテロールは電子物性に優れていることが多く、電子輸送材料や発光材料として広く用いられています。その中でも、ゲルマニウムを含むヘテロールであるゲルモールは、高い電子物性が期待されています。しかしながら、その効率的合成法は、未だ確立されていません。そこで、私の研究では、ヘテロールの一種であるゲルモールの効率的合成を目指しています。この研究において重要な点として、有機アルミニウム試薬の利用が挙げられます。アルミニウムは地殻中に存在する元素の中で、三番目に多い元素です。現代の合成では、目的の物質をより低コストで環境にやさしく合成することが求められています。そのため、地殻中に豊富に存在するアルミニウムを用いた反応経路の開発はとても有意義であると思います。

以前、私の研究室では、水素化ジイソブチルアルミニウム(DIBAL-H)を用いたシロールの合成法を確立いたしました。ゲルマニウムはケイ素と同族であり、似た性質をもつと考えられます。そこで、確立したシロールの合成法をゲルモールの合成に適用することができると考え、私は研究を始めました。研究開始直後から、比較的良い結果が出ており、研究は順調に進むと思われました。しかし、ベンゼン環を含むゲルモールの合成を試みたとき、反応が進行しなくなってしまいました。そこで、反応条件を検討しなおすことにしました。その結果、反応時間を延長したところ、うまく反応が進行する結果となりました。研究では、このような予測不能な壁に当たることがあります。その壁を乗り越えるまでは、とても大変です。しかし、乗り越えた時の達成感は素晴らしいものであると思います。これから、どのような壁が立ちはだかっても、あきらめないで研究を続けていきたいと思います。

以前、私の研究室では、水素化ジイソブチルアルミニウム(DIBAL-H)を用いたシロールの合成法を確立いたしました。ゲルマニウムはケイ素と同族であり、似た性質をもつと考えられます。そこで、確立したシロールの合成法をゲルモールの合成に適用することができると考え、私は研究を始めました。研究開始直後から、比較的良い結果が出ており、研究は順調に進むと思われました。しかし、ベンゼン環を含むゲルモールの合成を試みたとき、反応が進行しなくなってしまいました。そこで、反応条件を検討しなおすことにしました。その結果、反応時間を延長したところ、うまく反応が進行する結果となりました。研究では、このような予測不能な壁に当たることがあります。その壁を乗り越えるまでは、とても大変です。しかし、乗り越えた時の達成感は素晴らしいものであると思います。これから、どのような壁が立ちはだかっても、あきらめないで研究を続けていきたいと思います。

三浦・木下・太刀川研究室 畠澤 健

<研究室紹介>

私は有機合成化学研究室である三浦・木下・太刀川研究室で、太刀川達也講師の指導の下、研究を行っております。有機合成化学とは、単純な有機化合物に様々な反応によって原子や官能基を結合させたり、変化させることで、目的とした複雑な有機化合物を作り出すための学問です。有機化合物は私たちの身近に多数存在しています。天然有機化合物では石油、天然ガスや繊維、人工有機化合物ではプラスチック、香料や医薬品などがあります。また、人の体を形成しているたんぱく質やDNAなども有機化合物です。このことから、有機化合物は私たちが生きていくために必要不可欠な存在であることがわかります。私はその有機化合物の一種である色素染料を用いて、放射線の一種であるγ線を検出するための機能性色素 (カラーフォーマー) の研究を行っております。

<研究背景>

<研究背景>

放射線には、電磁波 (γ線、X線) や粒子線 (α線、β線) があり、この放射線が物質中を透過すると、原子から電子が放出されてイオンが形成されることで様々な働きをします。この中でもγ線は特に波長が短く、透過能力が高いため、医療器具の滅菌や野菜の発芽防止など幅広い分野で利用されています。しかしγ線は微量でも人体に極めて有害であり、また人の五感では感知できないという欠点があります。2011年に起きた東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、大量の放射性物質が放出され現在でも問題となっています。そこで、特に人体に多大な影響を及ぼすと考えられるγ線を目視により検出するための機能性色素 (カラーフォーマー) の研究を行っております。

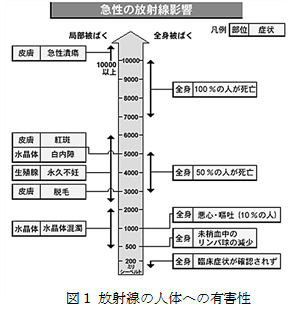

右の図1の放射線が人体に及ぼす影響について示しました。人は一年間に2.4 mSvの放射線を受けていることが知られております。原子力発電所の事故の際には100 mSv以上の被ばくを受けた地域もあり、人体に影響を及ぼす500 mSv以下の放射線を検出する重要性がうかがえます。

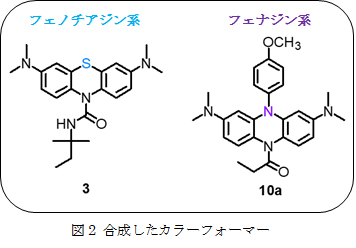

私は、色素染料の一種であるフェノチアジンおよびフェナジンを用いた低線量のγ線検出のための機能性色素 (カラーフォーマー) の合成と機能評価を行いました。

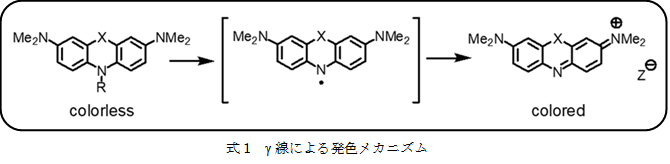

フェノチアジンとは図2にあるように、硫黄原子Sを持つ、フェナジンとは同様の位置に窒素原子Nを持つ骨格構造の色素染料のことを指し

ます。機能性色素 (カラーフォーマー) を溶解した溶液にγ線を照射することによって、溶媒から電子やラジカルが発生し、これらがカラーフォーマーの保護基部位に作用することで脱離を引き起こし、酸化されることで無色から有色の色素体へと変化し、γ線を検出することが可能であります (式1)。

私は、色素染料の一種であるフェノチアジンおよびフェナジンを用いた低線量のγ線検出のための機能性色素 (カラーフォーマー) の合成と機能評価を行いました。

フェノチアジンとは図2にあるように、硫黄原子Sを持つ、フェナジンとは同様の位置に窒素原子Nを持つ骨格構造の色素染料のことを指し

ます。機能性色素 (カラーフォーマー) を溶解した溶液にγ線を照射することによって、溶媒から電子やラジカルが発生し、これらがカラーフォーマーの保護基部位に作用することで脱離を引き起こし、酸化されることで無色から有色の色素体へと変化し、γ線を検出することが可能であります (式1)。

式1の保護基Rや骨格構造の置換基を変えることでカラーフォーマーの安定性や発色感度に変化が生じます。私の研究ではこの置換基を変化させることで安定性および発色感度の向上を目的としました。

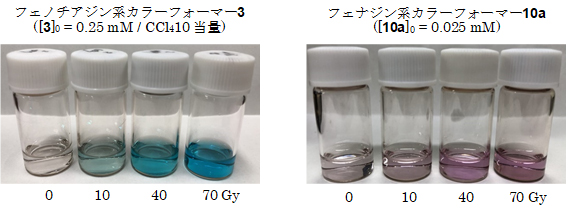

合成したカラーフォーマーを3は0.25 mM、10aは0.025 mMになるように、アセトニトリルを用いて溶液を調製し、γ線を照射したところ、3と10aともに10 Gyから目視により検出することができました (γ線では1 Gy = 1 Svであり、Gy (グレイ) とは放射線の吸収線量を表す単位です)。しかし図1からわかりますように、7 Gy以上で100%の人が死に至るため、より低線量のγ線を検出することが必要となります。人体の有害性を防ぐために、人体に影響を及ぼさない0.1 Gy未満の検出を目的として研究を頑張りたいと思います。

<まとめ>

初めての研究室生活で慣れないこともあり、研究で悩むこともありましたが、研究室の仲間や先輩、先生方の助けを借りながら試行錯誤することでいい結果を得られるようになりました。また、学部生時代に学んだ知識や実験技術の重要性に改めて気づかされました。応用化学科での4年間は、大変なこともありますがとても充実した学校生活を送れると思います。また、人としても成長できるので皆さんにもぜひこの応用化学科でたくさんのことを学んでほしいと思います。

ローフィン管上の凝縮シミュレーション

本間研究室 吉沼 優輝

研究室紹介

本間研究室は,プロセス工学(化学工学)の研究室です.化学工学は化学変化を伴うプロセスを対象に,その開発,設計,運転を行うための学問領域として発達してきました.現在では,有機,無機,生化学分野をはじめ,環境,材料,生物分野などのプロセスの開発や設計において,化学工学の知識が活用されています.

研究室では,化学工学において重要な役割を持つ,「多流体の移動現象解析」をキーワードに,様々な研究課題に取り組んでいます.私はその中で「ローフィン管上の凝縮シミュレーション」の研究を行いました.

背景

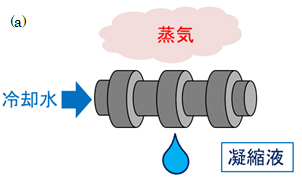

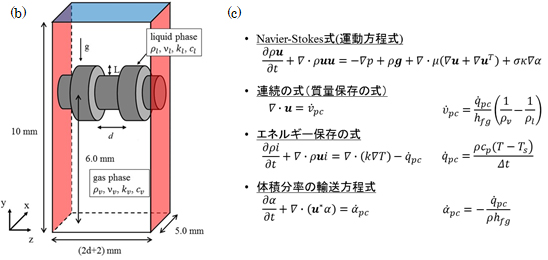

ローフィン管は図(a)に示したような円柱状のパイプに高さの低いフィンが付いた物体で,発電所における蒸気の復水やLNGプラントにおける天然ガスの液化など,多くの産業において各種熱交換器に用いられています.そのため,ローフィン管の効率化は産業に対し大きな貢献となります.効率的なローフィン管の設計においては,凝縮という現象を把握することが重要となります.実際の系に近い条件を解析できる三次元シミュレーションは,現象の細部や過酷な条件など,実験による測定が困難な場合においても熱や流動の観察が可能です.

ローフィン管は図(a)に示したような円柱状のパイプに高さの低いフィンが付いた物体で,発電所における蒸気の復水やLNGプラントにおける天然ガスの液化など,多くの産業において各種熱交換器に用いられています.そのため,ローフィン管の効率化は産業に対し大きな貢献となります.効率的なローフィン管の設計においては,凝縮という現象を把握することが重要となります.実際の系に近い条件を解析できる三次元シミュレーションは,現象の細部や過酷な条件など,実験による測定が困難な場合においても熱や流動の観察が可能です.

凝縮は蒸気から冷却面へ熱が移動することにより発生し,凝縮に伴う吸熱および生じた凝縮液の流動が熱移動に影響を及ぼす,複雑な現象です.また,凝縮の形態には,凝縮液が膜状となり冷却面を完全に覆う膜状凝縮と,凝縮液が滴状となり冷却面に付着するも完全には覆わない滴状凝縮があります.本研究では膜状凝縮に注目しました.

ローフィン管の設計にあたり,凝縮速度を上げる方法として伝熱面積を拡大させることが挙げられます.ローフィン管のフィンの数を増やすことにより伝熱面積を拡大することは凝縮速度の増大につながります.しかしながら,フィン同士の間隔が過度に狭い場合は,表面張力によりフィン同士の隙間に保持された凝縮液が熱伝達を妨げ,結果的に凝縮効率の低下につながると考えられます.そこでより効率の良いローフィン管を設計するために、実際の系に近い三次元でのシミュレーションを行いました.

目的

目的は以下の2点です.”ローフィン管周りでの膜状凝縮のシミュレーションを行い,ローフィン管の形状が凝縮に及ぼす影響を調査する” ローフィン管の形状によって凝縮の様子に変化が起こるのか確認します.もう1点は ”凝縮速度が最も大きくなるローフィン管の形状を検討する” 熱交換率の高いローフィン管の設計のため凝縮速度が最も大きくなる形状を調査します.

方法

図(b)はシミュレーションを行った計算領域です.図(b)中のフィン高さLおよびフィン間隔dを変化させることでローフィン管の形状を変化させ,シミュレーションを行いました.計算領域の右の(c)に示したのはシミュレーションを行う際に用いた支配方程式です.以下の4式をコンピュータで解くことにより結果を求めました.

結果・考察

図(d)はシミュレーションにより得られた凝縮液の挙動を示したものです.上段がフィン高さL=0.5 mmフィン間隔d = 0.5 mmの場合,下段がフィン高さL=0.5 mmフィン間隔d = 2.0 mmの場合を表しています.フィン間隔が狭いケースにおいては凝縮液がフィン間を満たしてからカーテン状に落下したのに対し,フィン間隔が広いケースにおいては凝縮液がフィン間を満たさずフィン下部から房状に落下するという違いがあることが分かりました.

続いて横軸にフィン間隔d,縦軸に表面積当たりの平均凝縮速度をとりプロットしてみます.図(e)を見るとフィン間隔d = 0.5 mmの場合のみ平均凝縮速度はフィンがない場合を下回っていることが分かりました.これはフィン間隔が狭まったことにより表面張力が支配的に働き,凝縮液をフィン間に留めてしまうことにより伝熱が阻害されてしまったためであると考えられます.また図(e)より最も凝縮速度が大きいローフィン管の形状はフィン間隔d = 1.0 mm,フィン高さL = 1.0 mmであることが分かりました.

液晶性トリアザコロネン誘導体の開発とその電荷輸送能

安武研究室(科学分析支援センター) 有路 冴樹

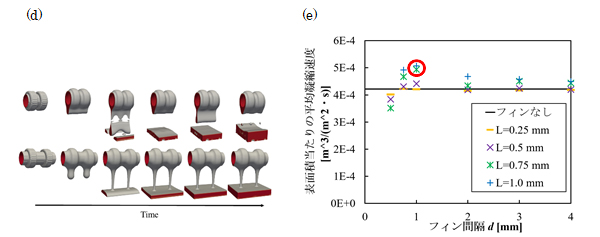

有機半導体はシリコンなどの無機半導体に比べ柔軟で軽量かつ製造コストが安価であり、有機電界効果トランジスタや有機発光ダイオードなどに応用できるため、近年、有機エレクトロニクスの分野で重要になっています。有機半導体の中でも、液晶性有機半導体は液体の流動性に由来する有機溶媒への高い溶解性と、結晶の秩序性に由来する比較的高い電荷移動度を示すため注目されています。液晶性有機半導体の中でもディスコチック液晶分子は円盤状分子が積み重なったカラムナー構造をとるものが多く、これにより、カラム軸方向に沿った電荷移動が可能とされています。

有機半導体はシリコンなどの無機半導体に比べ柔軟で軽量かつ製造コストが安価であり、有機電界効果トランジスタや有機発光ダイオードなどに応用できるため、近年、有機エレクトロニクスの分野で重要になっています。有機半導体の中でも、液晶性有機半導体は液体の流動性に由来する有機溶媒への高い溶解性と、結晶の秩序性に由来する比較的高い電荷移動度を示すため注目されています。液晶性有機半導体の中でもディスコチック液晶分子は円盤状分子が積み重なったカラムナー構造をとるものが多く、これにより、カラム軸方向に沿った電荷移動が可能とされています。

我々の研究室では、P型有機半導体特性に比べ報告例の少ないN型半導体特性を示すトリアザコロネン骨格に着目し、その誘導体の液晶性、及びN型半導体性能について検討しています。

我々の研究室では、P型有機半導体特性に比べ報告例の少ないN型半導体特性を示すトリアザコロネン骨格に着目し、その誘導体の液晶性、及びN型半導体性能について検討しています。

本研究では液晶性を発現するうえで重要な要素である長鎖アルキル部位の長さを変え、それによる液晶発現温度と電子移動度の変化を調査しており、広い温度範囲で液晶相を発現しつつ、高い電子移動度を示す液晶性材料の開発を目指しています。

ジヒドロキシアントラキノン部位とビチオフェン部位を有するエレクトロクロミック材料の開発

安武研究室(科学分析支援センター) 宇都宮 勇樹

エレクトロクロミック(EC)材料は電気化学的酸化・還元によって可逆的に色が変わる材料です。近年、このようなEC材料を用いた電子ペーパーなどの省エネルギー表示素子の開発が進められています。これまで、EC材料の研究において主にπ共役系ポリマーが用いられており、その材料性質に由来する低い秩序性などから素子化した際、応答速度の遅さやコントラストが低いという問題があります。

エレクトロクロミック(EC)材料は電気化学的酸化・還元によって可逆的に色が変わる材料です。近年、このようなEC材料を用いた電子ペーパーなどの省エネルギー表示素子の開発が進められています。これまで、EC材料の研究において主にπ共役系ポリマーが用いられており、その材料性質に由来する低い秩序性などから素子化した際、応答速度の遅さやコントラストが低いという問題があります。

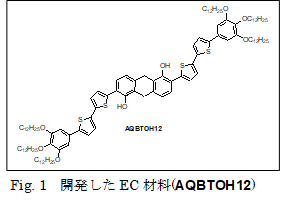

そこで私の研究では、結晶の秩序性と液体の流動性を併せ持つ液晶に着目しました。液晶性EC材料は配向制御が容易となり、応答速度やコントラストの向上が期待できます。また、フルカラー電子ペーパーへの応用を考え、複数の色を示すEC材料の開発を目指しています。私の研究ではFig. 1に示す材料を合成し、そのEC特性について調べています。

そこで私の研究では、結晶の秩序性と液体の流動性を併せ持つ液晶に着目しました。液晶性EC材料は配向制御が容易となり、応答速度やコントラストの向上が期待できます。また、フルカラー電子ペーパーへの応用を考え、複数の色を示すEC材料の開発を目指しています。私の研究ではFig. 1に示す材料を合成し、そのEC特性について調べています。

水の電気分解に用いるPt/C触媒の開発

黒川・荻原研究室 島 朋助

「水の電気分解反応」を知っていますか? 中学生の時に理科の実験でやった人もいると思います。

「水の電気分解反応」を知っていますか? 中学生の時に理科の実験でやった人もいると思います。

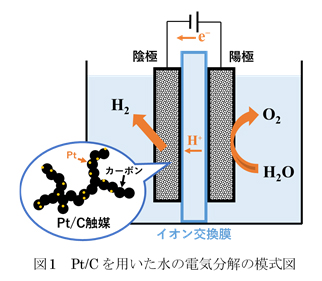

近年、この水の電気分解を用いて水から水素を生成する技術が注目されています。水素は燃料電池の燃料であり(燃料電池は二酸化炭素を排出しないため)クリーンなエネルギーとして知られています。しかし、現状では水素を天然ガスから製造しており、この時に温室効果ガスである二酸化炭素を排出してしまっています。それではクリーンなエネルギーとは言えません。そこで、二酸化炭素を排出しない水素製造法である水の電気分解が実用化に向けて研究されています。

私たちの研究室では触媒について研究しています。触媒とは化学反応を手助けしてくれる物質のことであり、触媒を用いることで化学反応に必要なエネルギーを小さくすることができます。そして水の電気分解においても触媒を使うことで必要な電気エネルギーを小さくすることができるため、水の電気分解を水素製造法として実用化するためにはこの触媒の開発が必要不可欠とされています。

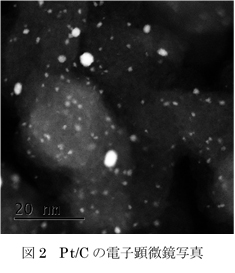

私はこの水の電気分解のうち、水素が発生する陰極側に用いる触媒の研究をしています。最も有効な触媒はPt/C(カーボン上にPtを乗せた触媒)といわれているのですが、Ptはとても高価であるため使用量を減らしコストダウンしなければ実用化されません。そこでPtの使用量が少なく、なおかつ高い活性を示す触媒の開発を目指しています。そのためにはカーボン上に乗せるPtの粒子サイズを小さくしてPtの表面積を大きくする必要があります。図2はカーボン上にPtを乗せた触媒の電子顕微鏡写真です。白く見えるのがPtで、4~5 nmのPt粒子もありますが1 nmほどの小さなPt粒子も多く見られます。この触媒は少ないPt使用量でありながらPt使用量が多い触媒と同程度の活性を示しました。しかしまだ4~5 nmのPt粒子が見られ、これらの粒子をすべて1 nm以下に分散できればさらに活性が高くなると考えられます。すべてのPt粒子を1 nm以下で乗せるにはまだ工夫が必要なようです。

私はこの水の電気分解のうち、水素が発生する陰極側に用いる触媒の研究をしています。最も有効な触媒はPt/C(カーボン上にPtを乗せた触媒)といわれているのですが、Ptはとても高価であるため使用量を減らしコストダウンしなければ実用化されません。そこでPtの使用量が少なく、なおかつ高い活性を示す触媒の開発を目指しています。そのためにはカーボン上に乗せるPtの粒子サイズを小さくしてPtの表面積を大きくする必要があります。図2はカーボン上にPtを乗せた触媒の電子顕微鏡写真です。白く見えるのがPtで、4~5 nmのPt粒子もありますが1 nmほどの小さなPt粒子も多く見られます。この触媒は少ないPt使用量でありながらPt使用量が多い触媒と同程度の活性を示しました。しかしまだ4~5 nmのPt粒子が見られ、これらの粒子をすべて1 nm以下に分散できればさらに活性が高くなると考えられます。すべてのPt粒子を1 nm以下で乗せるにはまだ工夫が必要なようです。

Tb置換型層状複水酸化物の発光特性を用いたCO2検出

武田・柳瀬研究室 林崎 康平

【背景と目的】

【背景と目的】

近年,種々のCO2吸収材料の開発が進められ,LiやNa含有化合物など, 室温から900 ℃までの温度範囲でCO2ガスを吸収する無機固体が研究されています.一方, 様々な環境下でCO2濃度を制御するためにCO2検出材料の開発も重要です. しかしながら,CO2ガス検出材料については多くの無機固体の報告例がありますが, 液相に溶解したCO2の捕捉・検出が可能な無機固体材料については開発例がほとんどありません. また, 報告されているCO2ガス検出材料についても, 高湿度下で水分の影響により感度が低下することが問題となっています.  このような背景のもと, 当研究室では, ①液相に溶解したCO2の捕捉・検出が可能な無機材料, ②高湿度下でも作動する気相CO2検出材料,の二つの開発を目指して,層状複水酸化物(LDH)と希土類元素の蛍光性に着目しています.CO2種と親和性の高いLDHに希土類元素を少量置換することで蛍光体とし,CO2種との反応前後で蛍光特性に変化が生じれば検出材料として活用できると期待されます. そこで私の研究テーマでは, 希土類元素のテルビウムTbを置換したLDH(Tb-LDH)の合成し,これを利用して,高湿度下での気相中のCO2ガスに対する発光特性を発現させることを目的としています.

このような背景のもと, 当研究室では, ①液相に溶解したCO2の捕捉・検出が可能な無機材料, ②高湿度下でも作動する気相CO2検出材料,の二つの開発を目指して,層状複水酸化物(LDH)と希土類元素の蛍光性に着目しています.CO2種と親和性の高いLDHに希土類元素を少量置換することで蛍光体とし,CO2種との反応前後で蛍光特性に変化が生じれば検出材料として活用できると期待されます. そこで私の研究テーマでは, 希土類元素のテルビウムTbを置換したLDH(Tb-LDH)の合成し,これを利用して,高湿度下での気相中のCO2ガスに対する発光特性を発現させることを目的としています.

【結果と考察】

【結果と考察】

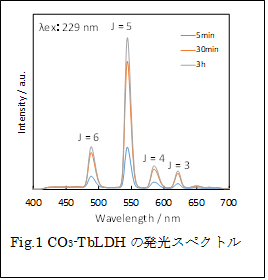

気相中のCO2ガス検出に先だって,水溶液中のCO32-のイオン交換による発光特性を調査した結果を示します.まず,NO3-イオンを層間に有するTb-LDH粉末を合成しました。この粉末を用いて,229 nmの励起光を用いて測定したイオン交換前後での発光スペクトルをFig.1に示します. NO3-TbLDH粉末は229 nmの励起光(λex)で全く発光が観測されないが, CO32-交換後ではTb3+のf軌道に由来した4本の発光スペクトル(5D4 → 7FJ : J = 3, 4, 5, 6)が見られ,交換時間が増すにつれて発光強度も増大したことがわかりました.これは,NaNO3およびNa2CO3水溶液のUV-visスペクトルを測定した結果,CO32-イオンに比べ, NO3-イオンは250 nm以下の光を強く吸収したためであることが分かりました.このように, NO3-Tb5LDHは, 層間NO3-イオンが229 nmの励起光を吸収し Tb3+の発光が生じないため,CO32-交換に対する蛍光応答性を発現することが分かりました.(Fig.2は,分光蛍光光度計で測定した時の発光の様子)

セリウム(III)-リン酸エステル配位高分子を用いる重希土類に特異的なイオン交換反応

齋藤研究室 津田 栞里

私が所属する分析化学研究室(齋藤研究室)では,今までに測定できなかった物質に対する分析法や従来法よりも優れた分析法の開発を行っています.分析対象物質は金属イオンから生体物質までと幅広く,分離手法としては液体クロマトグラフィーや電気泳動法などの様々な手法を用いています.

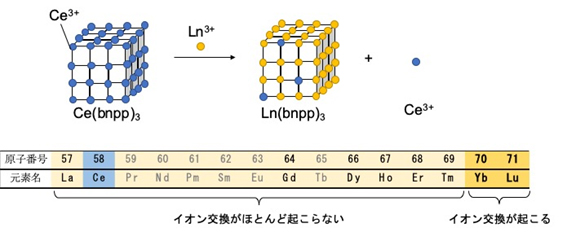

私の研究は,金属イオンと有機化合物が形成する連続錯体(Metal-organic framework: MOF)を使う新たなランタノイド(Ln)分離法の開発です.Lnは原子番号が57番から71番の元素であり,永久磁石や電子基板などの最先端工業に重要な元素です.化学的性質が類似しているため,Ln同士の分離は簡単ではなく,従来法では多大なエネルギーを使うプロセスを繰り返して分離します.一方で,MOFは結晶性の高分子構造を持つことが大きな特徴の化合物です.これまでに,有機配位子と金属イオンが構造化してMOFを形成した状態で起こるイオン交換反応が,構造化していない状態とは異なる反応性を示すことを明らかにしています.その特性を利用することで,効率良くLnを分離できる可能性があります.

そこで私の研究では,ランタノイドイオン(Ln3+)とリン酸ビス(4-ニトロフェニル)(BNPP)が配位結合して形成したMOF (Ln(bnpp)3)を合成し,別の種類のLn3+溶液に加え,固体中と溶液中のLn3+のイオン交換を行うことで高効率なLn3+同士の分離に挑戦しています.その結果,Ln3+の一般的特性だけでは簡単に理解できないような興味深い反応性が明らかとなってきています.例えば,セリウムイオン(Ce3+)を用いたCe(bnpp)3では,原子番号がそれぞれ70番,71番であるイッテルビウムイオン(Yb3+)およびルテチウムイオン(Lu3+)は固体中のCe3+と置換するのに対し,原子番号が57番から68番であるランタンイオン(La3+)からエルビウムイオン(Er3+)では固体中のCe3+とほとんど入れ替わらないことを見出しました.Ln3+の化学的性質は似ているため,原子番号順に反応性が少しずつ変わるのが一般的であり,原子番号68番と70番との間で大きな違いが出るのは非常に珍しい現象です.この現象を上手く利用して,高効率な分離法を確立するために,卒業後に進学した大学院では,まずは反応機構の解明を目指して研究に取り組んでいます.現在までに得られた知見は2019年9月の分析化学会で発表する予定です.

そこで私の研究では,ランタノイドイオン(Ln3+)とリン酸ビス(4-ニトロフェニル)(BNPP)が配位結合して形成したMOF (Ln(bnpp)3)を合成し,別の種類のLn3+溶液に加え,固体中と溶液中のLn3+のイオン交換を行うことで高効率なLn3+同士の分離に挑戦しています.その結果,Ln3+の一般的特性だけでは簡単に理解できないような興味深い反応性が明らかとなってきています.例えば,セリウムイオン(Ce3+)を用いたCe(bnpp)3では,原子番号がそれぞれ70番,71番であるイッテルビウムイオン(Yb3+)およびルテチウムイオン(Lu3+)は固体中のCe3+と置換するのに対し,原子番号が57番から68番であるランタンイオン(La3+)からエルビウムイオン(Er3+)では固体中のCe3+とほとんど入れ替わらないことを見出しました.Ln3+の化学的性質は似ているため,原子番号順に反応性が少しずつ変わるのが一般的であり,原子番号68番と70番との間で大きな違いが出るのは非常に珍しい現象です.この現象を上手く利用して,高効率な分離法を確立するために,卒業後に進学した大学院では,まずは反応機構の解明を目指して研究に取り組んでいます.現在までに得られた知見は2019年9月の分析化学会で発表する予定です.

ナノ・"ミルフィーユ"!? –硬軟ナノ粒子の積層周期構造体の創出–

藤森研究室 大橋 嵩人

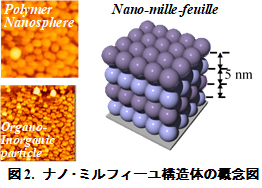

「ミルフィーユ」をご存知ですか?パイ生地層(硬質層)とクリーム層(軟質層)が交互に積層されたフランス産洋菓子(図1)です.私の研究は,1桁ナノメーターサイズの繰り返し周期をもつ『ナノ・ミルフィーユ』を作り出すことです!!

「ミルフィーユ」をご存知ですか?パイ生地層(硬質層)とクリーム層(軟質層)が交互に積層されたフランス産洋菓子(図1)です.私の研究は,1桁ナノメーターサイズの繰り返し周期をもつ『ナノ・ミルフィーユ』を作り出すことです!!

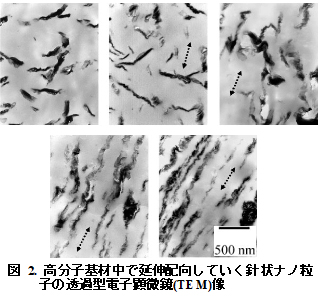

今世紀に入って,マグネシウム合金の分野で,硬質層と軟質層を周期的に積層したシンクロ型LPSO構造(Long-Period Stacking Ordered Structure)が,従来の常識を覆す,革新的高強度材料を生み出すことが明らかになりました.現在,金属のみならず,高分子,セラミックスの三大材料全てで,この学説の有用性を裏付けることが,学問的なトレンドとなっています.私の研究は,高分子と金属の両方の"ナノ微粒子"を用いて(図2),この,「ミルフィーユ構造形成による力学強度増強の謎」を,極限的な薄みの状態から解明しようという内容です.

今世紀に入って,マグネシウム合金の分野で,硬質層と軟質層を周期的に積層したシンクロ型LPSO構造(Long-Period Stacking Ordered Structure)が,従来の常識を覆す,革新的高強度材料を生み出すことが明らかになりました.現在,金属のみならず,高分子,セラミックスの三大材料全てで,この学説の有用性を裏付けることが,学問的なトレンドとなっています.私の研究は,高分子と金属の両方の"ナノ微粒子"を用いて(図2),この,「ミルフィーユ構造形成による力学強度増強の謎」を,極限的な薄みの状態から解明しようという内容です.

何故,硬い層と柔らかい層が繰り返されると,材料が強くなるのでしょうか?金属の分野では既に軽量の高強度材料を生み出すために,この概念が活用されようとしています.しかし,この現象が起こる理由は,世界中の誰も分かっていません.私はこれを「ナノの視点」に立って解明し,自らの力で,全ての材料に対して誰もが普遍的に使っていける技術に育てあげたいと考えています.この技法で生分解性高分子の材料強度なども向上できれば,マイクロプラスチック問題でさえも解決に向かうのではないかと期待しています.

何故,硬い層と柔らかい層が繰り返されると,材料が強くなるのでしょうか?金属の分野では既に軽量の高強度材料を生み出すために,この概念が活用されようとしています.しかし,この現象が起こる理由は,世界中の誰も分かっていません.私はこれを「ナノの視点」に立って解明し,自らの力で,全ての材料に対して誰もが普遍的に使っていける技術に育てあげたいと考えています.この技法で生分解性高分子の材料強度なども向上できれば,マイクロプラスチック問題でさえも解決に向かうのではないかと期待しています.

来年度,私は大学院に進学し,更にこの研究を深めて,社会貢献に携わりたいと考えています.将来は日本のモノづくり企業の研究開発職に就き,この国を支えるエンジニアとして,「みんなが使える工業製品」を生み出したいと強く希望しています.

高分子/カーボンナノチューブ複合材の延伸配向 –ミルフィーユ構造形成による高強度化を目指して–

藤森研究室 早崎 拓登

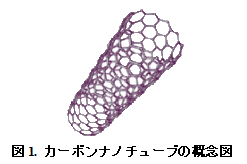

最近,「夏が暑過ぎ」ます.やっぱり,地球温暖化ってあるのでしょうか?…燃えてもCO2を排出しない素材は重要です.脱化石燃料の観点から,近年,産業界を中心に再び注目を浴びているのが,「カーボンナノチューブ(図1)」です.ただ,この素材を上手く扱い切るには,かなりの困難が伴います.

最近,「夏が暑過ぎ」ます.やっぱり,地球温暖化ってあるのでしょうか?…燃えてもCO2を排出しない素材は重要です.脱化石燃料の観点から,近年,産業界を中心に再び注目を浴びているのが,「カーボンナノチューブ(図1)」です.ただ,この素材を上手く扱い切るには,かなりの困難が伴います.

身体に入れば出てきません.粉塵化し易く,人体には残留し,発癌性物質となります.水も弾くし,油にも馴染まない.溶液に出来ない.そして自分達同士は強く集まり合うという,度を超えた凝集性….ただ,スゴい能力を秘めた材料なんです.固体材料中最高の熱伝導性,優れた電気特性,宇宙空間ですら劣化しない高強度性,etc. 私は,このナノチューブを「何とかしたい」.

今,私が取り組んでいるのは,ナノチューブの表面をホンの僅かに改質させて,粉塵化せず,溶媒中に均一ナノ分散でき,凝集性も解く,という技術の確立です.そして更に,原価も高いこの針状/管状のナノ構造体を,微量かつ高効率で活用して,「新素材提案のイノベーション」を巻き起こしたいと考えています.

今,私が取り組んでいるのは,ナノチューブの表面をホンの僅かに改質させて,粉塵化せず,溶媒中に均一ナノ分散でき,凝集性も解く,という技術の確立です.そして更に,原価も高いこの針状/管状のナノ構造体を,微量かつ高効率で活用して,「新素材提案のイノベーション」を巻き起こしたいと考えています.

具体的には,表面改質ナノチューブを高分子材料中に僅かに加えて分散化させ,その後,延伸配向によってミルフィーユ状に層状配向させる(図2)ことで,この高分子ナノ複合材の"超"強度化を狙っています.

具体的には,表面改質ナノチューブを高分子材料中に僅かに加えて分散化させ,その後,延伸配向によってミルフィーユ状に層状配向させる(図2)ことで,この高分子ナノ複合材の"超"強度化を狙っています.私は来年,大学院に進学します.無機材料も,有機高分子材料も扱え,物理化学的なアプローチが出来るこの横断的な研究テーマを継続・発展させつつ,自分を鍛え,将来,「社会を変える研究者」として羽ばたきたいと思っています!

人工プロテアーゼの合成研究

松岡・幡野研究室 矢持 日奈子

【研究背景と目的】

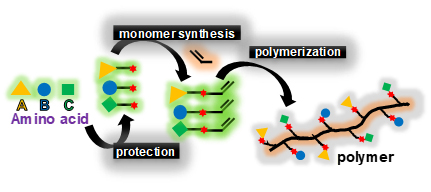

酵素は以前から産業的に利用されており、現在、その用途は日用品から医薬品に至るまで多岐にわたっている。しかし、天然由来の酵素は環境に左右されやすく、構造も複雑であり、取り扱いには大きな制限がある。そこで、天然酵素の代替物としてポリマー型人工酵素の研究が行われてきた1)。ポリマー型人工酵素とは、天然酵素より単純な構造でありながらも、同様の酵素活性を持つ化合物のことである。本研究では、生命活動に重要な役割を持つタンパク質分解酵素であるプロテアーゼを模倣した酵素の合成を目的として、酵素活性を発現する中心部分に関与するアミノ酸を組み込んだポリマーの合成に取り組んだ。

【実験方法】

【実験方法】アミノ酸として、異なる3種類のA、B、Cを側鎖に持つプロテアーゼ模倣ポリマーを合成した。まず、各アミノ酸をそれぞれ固有の保護基により、官能基を保護した。次に、適度な鎖長をもつリンカーを合成し、各アミノ酸の無保護のアミノ基にカップリングすることでアミノ酸モノマーを合成した。ラジカル開始剤の存在下でアミノ酸モノマーをラジカル共重合させてポリマーを合成した。

【今後の展望】

ポリマー合成が完了したので、保護基の除去と活性評価を行っていく予定である。

【参考文献】

1) G. Wuff, Chem. Rev., 2002, 102, 1-28.

【キーワード】有機化学、高分子化学、生化学

溶媒留去法を用いた高輝度蛍光樹脂の開発

松岡・幡野研究室 銭本 直樹

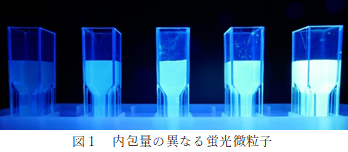

臨床現場におけるウイルス検出の高感度化として、標識物質に蛍光微粒子を用いた蛍光イムノクロマト法の研究が活発に行われています。幡野研究室では新たな標識物質として、凝集することで蛍光増大(AIE効果)を示すシロール誘導体を内包した蛍光微粒子に着目しました。先行研究での蛍光微粒子の調製方法では、微粒子に内包できるシロール量に限界があり、また長波長で発光するシロール誘導体の場合、構造が壊れてしまう課題があります。

臨床現場におけるウイルス検出の高感度化として、標識物質に蛍光微粒子を用いた蛍光イムノクロマト法の研究が活発に行われています。幡野研究室では新たな標識物質として、凝集することで蛍光増大(AIE効果)を示すシロール誘導体を内包した蛍光微粒子に着目しました。先行研究での蛍光微粒子の調製方法では、微粒子に内包できるシロール量に限界があり、また長波長で発光するシロール誘導体の場合、構造が壊れてしまう課題があります。

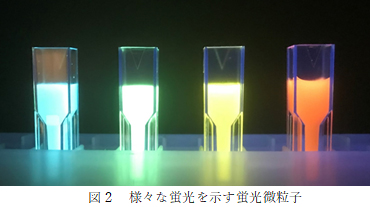

そこで本研究では溶媒留去法を用いた蛍光微粒子の調製を行いました。この方法ではシロール誘導体の内包量の増加や長波長で発光するシロール誘導体の内包が可能となるため、蛍光微粒子の高輝度化および多色化が期待されます。

始めにシロール誘導体の内包量が異なる蛍光微粒子を調製し、その蛍光強度をそれぞれ測定しました。結果としてシロール内包量を増加させるほど、蛍光微粒子の蛍光強度が増大することがわかりました。

また、赤、黄、緑、青色の蛍光を示すシロール誘導体を内包した蛍光微粒子を調製したところ、蛍光微粒子の多色化を達成することができました。

また、赤、黄、緑、青色の蛍光を示すシロール誘導体を内包した蛍光微粒子を調製したところ、蛍光微粒子の多色化を達成することができました。

蛍光物質のガラスへの固定化

松岡・幡野研究室 山口 大貴

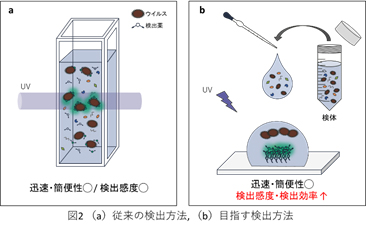

幡野研究室では、AIE特性を示すシロール誘導体に対して、標的認識部位に糖鎖やペプチドを用いることで、様々な病原体に対する蛍光増感型検出薬の開発を行ってきました。シロールに担持された標的認識部位がウイルスと接着することによって、分子内回転が阻害され発光することで、蛍光増感型検出薬として機能します。この蛍光増感型検出薬は、検体と検出薬が溶解した溶液の蛍光測定によって検出が可能なため、簡便で迅速にウイルス検出試験を行うことができます。しかし、蛍光増感型検出薬を用いた蛍光測定では光路上のウイルスを検出するので、光路上に存在しないウイルスや検出薬は利用されず、蛍光測定の結果に反映されないといった課題があります。

幡野研究室では、AIE特性を示すシロール誘導体に対して、標的認識部位に糖鎖やペプチドを用いることで、様々な病原体に対する蛍光増感型検出薬の開発を行ってきました。シロールに担持された標的認識部位がウイルスと接着することによって、分子内回転が阻害され発光することで、蛍光増感型検出薬として機能します。この蛍光増感型検出薬は、検体と検出薬が溶解した溶液の蛍光測定によって検出が可能なため、簡便で迅速にウイルス検出試験を行うことができます。しかし、蛍光増感型検出薬を用いた蛍光測定では光路上のウイルスを検出するので、光路上に存在しないウイルスや検出薬は利用されず、蛍光測定の結果に反映されないといった課題があります。

そこで、本研究では検出効率を上げるために、蛍光増感型検出薬のシロール誘導体をガラス基板に固定化することを目指しています。

蛍光増感型検出薬をガラス基板上に固定化することで、検出薬やウイルスを溶液に拡散させた状態で蛍光測定する必要が無くなるため、従来の蛍光検出に比べて少量のウイルスと検出薬での高感度検出や、標的認識部位であるペプチドは水溶性なため検出薬の水溶性の向上が期待できます。

根本・鈴木研究室 吉延 武留

根本研究室では進化の原理を利用した分子機能創出および機能創出メカニズムの研究(進化分子工学)をしています。特に世界に先駆けて開発したペプチドやタンパク質の試験管内高速進化技術である”cDNA display法”は従来のmRNA display法の安定性と操作性を向上させることで、選択条件の幅を飛躍的に拡張し、従来技術では取得できない機能分子の取得に成功しています。現在、更なる高親和性ペプチドアプタマー取得に向けたスクリーニングのハイスループット化と新規酵素の進化スクリーニング系開発を中心に生命の起源、アストロバイオロジーといった極めて基礎的かつ根源的な問題にも取り組んでおります。

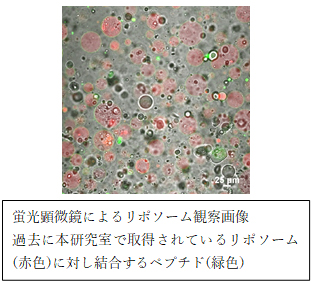

私は薬剤耐性問題の解決策となるペプチドの取得を目標とした研究をしています。薬剤耐性問題とは感染症を引き起こす細菌が抗生物質に対して耐性を持ち抗生物質が効かなくなってしまう問題のことです。細菌を選択的に死滅させる抗菌性ペプチドがこの問題の解決策として注目されています。抗菌性ペプチドは細胞膜に小孔を形成し、細菌の内容物(細胞質)を流出させることで細菌を死滅させます。そこで私は細菌の生体膜モデルとして人工脂質二重膜であるリポソームを作製し、リポソーム膜に対し結合し小孔を形成するペプチドを先述のcDNA display法を用いて取得し、さらにその後機能評価を行いたいと考えています。

私は薬剤耐性問題の解決策となるペプチドの取得を目標とした研究をしています。薬剤耐性問題とは感染症を引き起こす細菌が抗生物質に対して耐性を持ち抗生物質が効かなくなってしまう問題のことです。細菌を選択的に死滅させる抗菌性ペプチドがこの問題の解決策として注目されています。抗菌性ペプチドは細胞膜に小孔を形成し、細菌の内容物(細胞質)を流出させることで細菌を死滅させます。そこで私は細菌の生体膜モデルとして人工脂質二重膜であるリポソームを作製し、リポソーム膜に対し結合し小孔を形成するペプチドを先述のcDNA display法を用いて取得し、さらにその後機能評価を行いたいと考えています。

蛍光発光する標的型ドラッグデリバリーシステムの開発

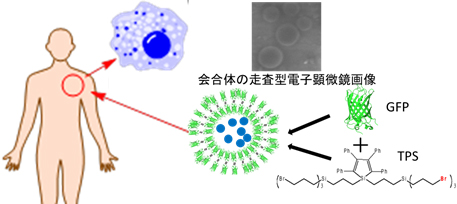

根本・鈴木研究室 小池 拓巳

近年、体内に投与する薬剤を適切に患部に届け、さらに制御しながら放出を行う薬物送達システム(Drug Delivery System:DDS)の開発がさかんに行われています。DDSにはミセル型、ベシクル型、ナノクリスタル型、薬剤修飾型など形状や素材、作製手法も様々なものがあります。

近年、体内に投与する薬剤を適切に患部に届け、さらに制御しながら放出を行う薬物送達システム(Drug Delivery System:DDS)の開発がさかんに行われています。DDSにはミセル型、ベシクル型、ナノクリスタル型、薬剤修飾型など形状や素材、作製手法も様々なものがあります。 私の卒業研究テーマは、親水部に緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein:GFP)、疎水部にミセル化すると蛍光発光する凝集誘起発光体テトラフェニルシロールデンドリマー(Tetra Phenyl Silole dendrimer:TPS)を持つ化合物を生理食塩水中で自発的に会合させ、粒径約100~500 nm のミセル/ベシクル型DDS用ナノ会合体を作製することです。この会合体の特徴は会合状態と分散状態で異なる蛍光発光すること、生理食塩水中に分散しやすいなど次世代薬剤のDDSに適していることです。さらに私の研究ではGFPを遺伝子改変し患部標的性の向上を目指しました。

私の卒業研究テーマは、親水部に緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein:GFP)、疎水部にミセル化すると蛍光発光する凝集誘起発光体テトラフェニルシロールデンドリマー(Tetra Phenyl Silole dendrimer:TPS)を持つ化合物を生理食塩水中で自発的に会合させ、粒径約100~500 nm のミセル/ベシクル型DDS用ナノ会合体を作製することです。この会合体の特徴は会合状態と分散状態で異なる蛍光発光すること、生理食塩水中に分散しやすいなど次世代薬剤のDDSに適していることです。さらに私の研究ではGFPを遺伝子改変し患部標的性の向上を目指しました。

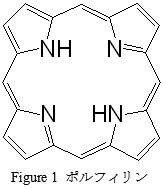

新しい機能をもったポルフィリンの合成

石丸研究室 相内 宏樹

私の研究は、ポルフィリンと呼ばれる化合物を扱っています。ポルフィリンはFigure 1で示す構造を持った色素分子で、生物に必要不可欠な分子です。

私の研究は、ポルフィリンと呼ばれる化合物を扱っています。ポルフィリンはFigure 1で示す構造を持った色素分子で、生物に必要不可欠な分子です。

例えばポルフィリンは配位子として働き、鉄イオンと錯体を作ることでヘモグロビンやミオグロビンの重要な機能を担なっています。また、ポルフィリン骨格の共役系が少し変わると、クロロフィルといわれる植物の葉緑体に含まれ、光合成に欠かせない機能を担う化合物になります。クロロフィルはマグネシウムの錯体です。このようにポルフィリン類縁体は、生体内において重要な役割を果たしています。

一方、ポルフィリンの応用例としては、生体内色素との関連から有機太陽電池用色素や有機合成化学における触媒として用いる研究も行われていて、様々な応用研究がなされています。

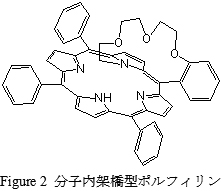

私の研究は、ポルフィリンの新規化合物の合成を目的としており、分子の鎖を用いてポルフィリン分子内で架橋させたFigure 2に示すような今までにないポルフィリンの合成を行っています。このポルフィリンの周辺や環内の窒素原子への置換基の導入、様々な金属を用いた金属錯体の形成、さらに環自体の大きさを変えることでポルフィリンは様々な機能をもち応用することが出来き、この化合物の機能を評価する研究を行っています。

私の研究は、ポルフィリンの新規化合物の合成を目的としており、分子の鎖を用いてポルフィリン分子内で架橋させたFigure 2に示すような今までにないポルフィリンの合成を行っています。このポルフィリンの周辺や環内の窒素原子への置換基の導入、様々な金属を用いた金属錯体の形成、さらに環自体の大きさを変えることでポルフィリンは様々な機能をもち応用することが出来き、この化合物の機能を評価する研究を行っています。

より鮮明な青色を目指して

石丸研究室 水野 豊治

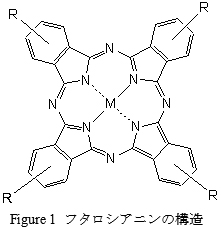

私の研究テーマは、フタロシアニンという化合物を合成して、その機能評価を行うことです。フタロシアニンは、古くから合成が行われ、青色系の顔料として私たちの身近に利用されている色素分子です。Figure 1のような構造で、中心金属(M)や分子の外側のベンゼン環についている置換基(R)を導入することができ、それにより物性が変化することで知られています。特に、分子全体が平面性を持つことが知られており、熱や光、酸、アルカリにも安定で簡単には分解されないとても強い分子です。このような特性からフタロシアニンは、様々な分野で利用されています。

私の研究テーマは、フタロシアニンという化合物を合成して、その機能評価を行うことです。フタロシアニンは、古くから合成が行われ、青色系の顔料として私たちの身近に利用されている色素分子です。Figure 1のような構造で、中心金属(M)や分子の外側のベンゼン環についている置換基(R)を導入することができ、それにより物性が変化することで知られています。特に、分子全体が平面性を持つことが知られており、熱や光、酸、アルカリにも安定で簡単には分解されないとても強い分子です。このような特性からフタロシアニンは、様々な分野で利用されています。

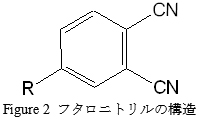

私の研究では、フタロシアニンの原料であるフタロニトリル(Figure 2)に置換基(R)を導入したものを合成し、こちらを用いてフタロシアニンの合成を行っています。また、導入する中心金属(M)も様々なものを用いています。このようにして、条件を変えることで、より鮮明なものを得られるように日夜研究を行っています。合成した化合物の特徴の一つとして、熱的安定性を評価する測定を行っています。

私の研究では、フタロシアニンの原料であるフタロニトリル(Figure 2)に置換基(R)を導入したものを合成し、こちらを用いてフタロシアニンの合成を行っています。また、導入する中心金属(M)も様々なものを用いています。このようにして、条件を変えることで、より鮮明なものを得られるように日夜研究を行っています。合成した化合物の特徴の一つとして、熱的安定性を評価する測定を行っています。

埼玉県、東京都における秋季花粉飛散挙動

王・関口研究室 浅井 智裕

環境化学分野の王研究室では、地球環境調和型社会を構築するために、花粉を初めとした大気系と廃棄物を利活用する資源系の研究を行っています。

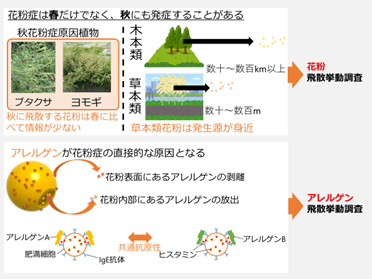

花粉症は植物花粉が原因となり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを引き起こすアレルギー疾患です。加えて、目のかゆみや充血などが起き、結果として集中力が低下するなど人々に甚大な健康影響を及ぼします。こうした花粉症は世界中で問題となっており、本国でも国民病となっています。平成20年の全国を対象とした花粉症患者調査によると29.8%が花粉症であり、その半分近くがスギ以外の花粉症も発症しています。平成28年の都内のスギ花粉症患者調査では有病率が48.8%とおよそ二人に一人がスギ花粉症を発症しており、スギ以外の花粉症患者も増加していることが懸念されます。花粉症の原因となる植物は春に花粉が飛散するスギが有名ですが、秋にもアレルギー症状を呈することがあります。これは、ブタクサ、ヨモギなどの花粉・アレルゲンによるものです。 これらの植物はスギやヒノキのような標高の高い山地に生息し、花粉が遠方まで飛散することはありませんが、川原や道路端、庭先などに生息しており、身近に潜んでいます。特にブタクサは外来種であり、アレルギー誘発性の高いアレルゲンを含んだ花粉を放出するため、吸い込むことで喘息や呼吸器疾患などのリスクがあると考えられます。また、この「アレルゲン」は花粉が水分を含み、膨張し、破裂することで大量に放出されることが先行研究からわかっています。また、花粉の粒径が20 µm程度であるのに対してアレルゲンの粒径は1.1 µm未満と非常に小さくなっており、肺の深部まで到達することによる甚大な健康影響が懸念されます。このアレルゲンは花粉とは異なる飛散挙動を示すため、花粉だけではなく、アレルゲンの飛散挙動の調査を行う必要があります。現在の花粉症の治療法では全ての花粉症を完治することは難しく、こうした秋季草本類花粉・アレルゲンの飛散状況や挙動を把握することが花粉症対策に役立つと考え、研究を行っています。現在、私は、人口が増加している埼玉県さいたま市と東京都世田谷区で花粉とアレルゲンのサンプリングを行っています。2地点の植生や環境条件、気温、風向風速、降水、湿度などの気象因子を考慮し、飛散特性の解明を行っています。また、花粉の飛散数を調査する上で現在、一般的に用いられている方法はダーラム法というものです。これはワセリンを塗布したスライドグラス上に花粉を捕集し、染色液で染色した後、顕微鏡で計数するといった方法です。この方法では大変な手間がかかってしまいます。そのため、現在、本研究室では小型の自動花粉計測機器を用いた効率的な花粉飛散数調査の検討を行っています。また、人は室内で過ごす時間が長いことからアレルゲンを低減し、花粉症症状を抑制する壁材の共同研究なども行っています。本研究室ではこうした発生源から対策まで幅広い研究をしています。

これらの植物はスギやヒノキのような標高の高い山地に生息し、花粉が遠方まで飛散することはありませんが、川原や道路端、庭先などに生息しており、身近に潜んでいます。特にブタクサは外来種であり、アレルギー誘発性の高いアレルゲンを含んだ花粉を放出するため、吸い込むことで喘息や呼吸器疾患などのリスクがあると考えられます。また、この「アレルゲン」は花粉が水分を含み、膨張し、破裂することで大量に放出されることが先行研究からわかっています。また、花粉の粒径が20 µm程度であるのに対してアレルゲンの粒径は1.1 µm未満と非常に小さくなっており、肺の深部まで到達することによる甚大な健康影響が懸念されます。このアレルゲンは花粉とは異なる飛散挙動を示すため、花粉だけではなく、アレルゲンの飛散挙動の調査を行う必要があります。現在の花粉症の治療法では全ての花粉症を完治することは難しく、こうした秋季草本類花粉・アレルゲンの飛散状況や挙動を把握することが花粉症対策に役立つと考え、研究を行っています。現在、私は、人口が増加している埼玉県さいたま市と東京都世田谷区で花粉とアレルゲンのサンプリングを行っています。2地点の植生や環境条件、気温、風向風速、降水、湿度などの気象因子を考慮し、飛散特性の解明を行っています。また、花粉の飛散数を調査する上で現在、一般的に用いられている方法はダーラム法というものです。これはワセリンを塗布したスライドグラス上に花粉を捕集し、染色液で染色した後、顕微鏡で計数するといった方法です。この方法では大変な手間がかかってしまいます。そのため、現在、本研究室では小型の自動花粉計測機器を用いた効率的な花粉飛散数調査の検討を行っています。また、人は室内で過ごす時間が長いことからアレルゲンを低減し、花粉症症状を抑制する壁材の共同研究なども行っています。本研究室ではこうした発生源から対策まで幅広い研究をしています。

卒業後に進学した大学院(環境制御システムコース)では、引き続きさいたま市と世田谷区北沢にて花粉・アレルゲンの飛散挙動を調査するとともにアレルゲンの高感度分析手法の検討を行い、さらに高度なアレルゲンの濃度分析に貢献し、花粉症対策に役立てたいと考えています。

光源を用いない水中促進酸化法による気相汚染物質の分解処理

王・関口研究室 岡田 暁

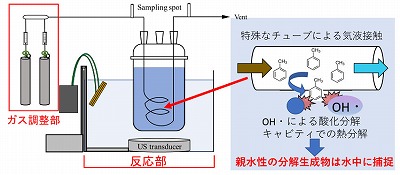

私たちの研究室では、主に大気汚染物質の化学分析と環境浄化技術の2分野に取り組んでおり、私は空気清浄技術のひとつとして、「光源を用いない水中促進酸化法による気相汚染物質の分解処理」というテーマで卒業研究に取り組んでいます。

私たちの研究室では、主に大気汚染物質の化学分析と環境浄化技術の2分野に取り組んでおり、私は空気清浄技術のひとつとして、「光源を用いない水中促進酸化法による気相汚染物質の分解処理」というテーマで卒業研究に取り組んでいます。

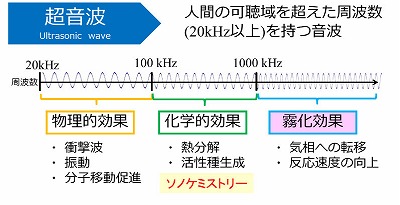

住宅建材や塗料、ガソリンなどから揮散する揮発性有機化合物(VOC)はシックハウス症候群や化学物質過敏症の原因物質として知られています。また、太陽光下で光化学反応を生じ、光化学スモッグなどの環境問題も引き起こします。このような我々の健康や生活環境を脅かすVOCの分解処理手法の1つとして、過酸化水素、オゾン、短波長紫外光、超音波などを併用し、OHラジカルと呼ばれる非常に酸化力の大きい活性種を生成させ分解を行う、促進酸化法(AOP)というものがあります。特に短波長紫外光を用いた手法は様々な有機汚染物質の高効率な分解処理が可能となり、盛んな研究が行われてきました。しかし、短波長紫外光の光源である低圧水銀ランプは水銀を含むため、2017年に施行された水俣条約によって今後は規制が強化され、家庭用空気清浄機などへの応用が困難になることが懸念されています。そこで、光源を用いない新しい空気清浄手法の開発を目指し、自身の卒業研究に取り組んでいます。

私の研究では、光源を用いない有機汚染ガスの分解手法として、超音波を用いた手法の開発を行っています。水中に数百 kHzの超音波を照射すると、キャビティーと呼ばれる目には見えないほどの微細な気泡が発生します。これが膨張収縮を繰り返し崩壊する際、キャビティーの内部には数千K、千気圧以上の高温高圧な反応場が生じることが知られています。この反応場による有機汚染ガスの直接的な熱分解や、水分子から生成するOHラジカルによる酸化分解によって有機汚染物質の分解除去を行うことができます。この現象はソノケミストリーと呼ばれています。

私の研究では、光源を用いない有機汚染ガスの分解手法として、超音波を用いた手法の開発を行っています。水中に数百 kHzの超音波を照射すると、キャビティーと呼ばれる目には見えないほどの微細な気泡が発生します。これが膨張収縮を繰り返し崩壊する際、キャビティーの内部には数千K、千気圧以上の高温高圧な反応場が生じることが知られています。この反応場による有機汚染ガスの直接的な熱分解や、水分子から生成するOHラジカルによる酸化分解によって有機汚染物質の分解除去を行うことができます。この現象はソノケミストリーと呼ばれています。

上記の手法は水処理の手法としては有用ですが、自身の研究では、対象物質がガス状であるため、工夫してガス状の物質を水中へ取り込む必要があります。現在、卒業研究においては、対象物質として、VOCのモデル物質であるトルエンを使用しています。このトルエンを水中に浸した特殊なチューブを流路として水中に送り込み、超音波が効果的に照射できる系の開発に取り組んでいます。また、反応系の設計だけでなく、トルエンを効率的に取り込める溶媒種の検討や他の酸化剤添加を行い、より効果的な分解反応の手法の確立に取り組んでいく予定です。

研究室では指導教員の先生や先輩方から様々なご指導をいただき、学びの多い日々で非常に充実しています。皆さんも化学を学ぶ上で、本学科の環境化学分野の研究に興味を持っていただけたら嬉しいです。

上記の手法は水処理の手法としては有用ですが、自身の研究では、対象物質がガス状であるため、工夫してガス状の物質を水中へ取り込む必要があります。現在、卒業研究においては、対象物質として、VOCのモデル物質であるトルエンを使用しています。このトルエンを水中に浸した特殊なチューブを流路として水中に送り込み、超音波が効果的に照射できる系の開発に取り組んでいます。また、反応系の設計だけでなく、トルエンを効率的に取り込める溶媒種の検討や他の酸化剤添加を行い、より効果的な分解反応の手法の確立に取り組んでいく予定です。

研究室では指導教員の先生や先輩方から様々なご指導をいただき、学びの多い日々で非常に充実しています。皆さんも化学を学ぶ上で、本学科の環境化学分野の研究に興味を持っていただけたら嬉しいです。