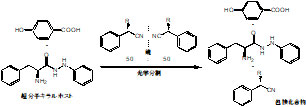

有機塩型超分子キラルホストを用いたニトリル類の光学分割

廣瀬・小玉研究室 下村 祐貴

不斉炭素原子を有する化合物には右手と左手のように、互いに鏡像の関係にある(+)体と(-)体の一対の異性体(エナンチオマー)が存在します。エナンチオマー同士は物理的、化学的性質が同じで、生理活性は異なる場合があります。生理活性とは生体に投与されたときに示す作用のことです。例えば、医薬品に使われる(+)-サリドマイドは睡眠薬として用いられますが、そのエナンチオマーである(-)-サリドマイドは催奇性を持ち、人体に悪影響を及ぼします。よって、一方のエナンチオマーを得ることは医薬品等の分野で重要です。

不斉炭素原子を有する化合物には右手と左手のように、互いに鏡像の関係にある(+)体と(-)体の一対の異性体(エナンチオマー)が存在します。エナンチオマー同士は物理的、化学的性質が同じで、生理活性は異なる場合があります。生理活性とは生体に投与されたときに示す作用のことです。例えば、医薬品に使われる(+)-サリドマイドは睡眠薬として用いられますが、そのエナンチオマーである(-)-サリドマイドは催奇性を持ち、人体に悪影響を及ぼします。よって、一方のエナンチオマーを得ることは医薬品等の分野で重要です。

私たちの研究室では、エナンチオマーの等量混合物(ラセミ体)から一方のエナンチオマーのみを取り出す研究をしています。これを光学分割と呼びます。私は、天然アミノ酸から誘導した超分子キラルホストを用いることで、ラセミ体のニトリル類から一方のエナンチオマーを単離する研究をしています。天然アミノ酸は単一のエナンチオマーであるため、そのネットワーク内にニトリルの一方のエナンチオマーのみを包接することにより光学分割することができます。ニトリルは医薬品の中間体となり得る重要な物質ですが、安価にうまく光学分割する方法は他に知られていません。そのため、光学分割できるニトリルの範囲を拡大できれば、非常に有用な技術になると考えています。

私たちの研究室では、エナンチオマーの等量混合物(ラセミ体)から一方のエナンチオマーのみを取り出す研究をしています。これを光学分割と呼びます。私は、天然アミノ酸から誘導した超分子キラルホストを用いることで、ラセミ体のニトリル類から一方のエナンチオマーを単離する研究をしています。天然アミノ酸は単一のエナンチオマーであるため、そのネットワーク内にニトリルの一方のエナンチオマーのみを包接することにより光学分割することができます。ニトリルは医薬品の中間体となり得る重要な物質ですが、安価にうまく光学分割する方法は他に知られていません。そのため、光学分割できるニトリルの範囲を拡大できれば、非常に有用な技術になると考えています。

桂皮酸構造をもつトリフェニレン誘導体の光反応性

廣瀬・小玉研究室 菊地 柚香

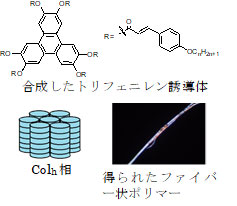

ディスコチック(円盤状)液晶分子は、特定の温度範囲においてカラムナー相(Col相)を構築します。このカラムナー構造は1次元方向への電荷輸送を可能にするため、分子エレクトロニクスの分野で注目されています。しかし、Col相の構築は温度に依存しているために、デバイスとしては熱安定性に欠けます。そこで、本研究では、このCol相を保持したまま重合を行うことによりファイバー状ポリマーを合成し、電荷輸送性と熱安定性の両方を実現することを目的としています。

ディスコチック(円盤状)液晶分子は、特定の温度範囲においてカラムナー相(Col相)を構築します。このカラムナー構造は1次元方向への電荷輸送を可能にするため、分子エレクトロニクスの分野で注目されています。しかし、Col相の構築は温度に依存しているために、デバイスとしては熱安定性に欠けます。そこで、本研究では、このCol相を保持したまま重合を行うことによりファイバー状ポリマーを合成し、電荷輸送性と熱安定性の両方を実現することを目的としています。

本研究では、まず、代表的なディスコチック液晶分子コアであるトリフェニレンに、重合性部位として桂皮酸構造を導入した分子を合成しました。分子構造を一部変化させることにより、Col相が発現するものとしないものの合成に成功しました。さらに、溶液中で紫外線照射をすると、Col相を示す化合物でのみファイバー状ポリマーが得られました。また、紫外線照射温度を高くするほど、ファイバー状から塊状のポリマーが得られました。

以上の結果から、低温域でCol相を発現する液晶分子を用いれば、より長く、分子配向のそろったファイバー状ポリマーが合成できると考えられます。今後は、様々なディスコチック液晶分子を合成し、そのファイバー形成能について調査していきたいと考えています。

本研究では、まず、代表的なディスコチック液晶分子コアであるトリフェニレンに、重合性部位として桂皮酸構造を導入した分子を合成しました。分子構造を一部変化させることにより、Col相が発現するものとしないものの合成に成功しました。さらに、溶液中で紫外線照射をすると、Col相を示す化合物でのみファイバー状ポリマーが得られました。また、紫外線照射温度を高くするほど、ファイバー状から塊状のポリマーが得られました。

以上の結果から、低温域でCol相を発現する液晶分子を用いれば、より長く、分子配向のそろったファイバー状ポリマーが合成できると考えられます。今後は、様々なディスコチック液晶分子を合成し、そのファイバー形成能について調査していきたいと考えています。

三浦・木下・太刀川研究室 冨山 亮太

人工的に合成された有機化合物は私たちの身の回りに数多く存在し、私たちの生活に必要不可欠なものになっています。例えば、合成繊維・染料・殺虫剤・医薬品などがあり、私たちは、普段からそれらの恩恵を大いに受けています。私の所属する有機合成化学研究室では、有機化合物を合成するための新たな反応を模索し、より簡便かつ効率的に目的の有機化合物へアクセスできるようになることを目指して、日々研究を行っています。

人工的に合成された有機化合物は私たちの身の回りに数多く存在し、私たちの生活に必要不可欠なものになっています。例えば、合成繊維・染料・殺虫剤・医薬品などがあり、私たちは、普段からそれらの恩恵を大いに受けています。私の所属する有機合成化学研究室では、有機化合物を合成するための新たな反応を模索し、より簡便かつ効率的に目的の有機化合物へアクセスできるようになることを目指して、日々研究を行っています。

私の研究テーマは、「白金触媒による、末端アルキンへのアンチ-マルコフニコフ型ヒドロハロゲン化反応の開発」です。「末端アルキン」は炭素鎖の末端に炭素−炭素三重結合を有する炭化水素です。「ヒドロハロゲン化反応」は、炭素−炭素多重結合に対して塩化水素や臭化水素などのハロゲン化水素HXが付加する反応で、多重結合を形成していた2つの炭素にそれぞれ水素原子Hとハロゲン原子Xが結合します。触媒がない条件で末端アルキンのヒドロハロゲン化反応を行うと、末端炭素にHが結合し、内部炭素にXが結合し、内部炭素にハロゲン原子を有する末端アルケンが生成します。このような位置選択性を示す付加反応をマルコフニコフ付加と呼び、逆に末端炭素にハロゲン原子が結合するような付加反応をアンチ-マルコフニコフ付加と呼びます。末端炭素にハロゲン原子を有する末端アルケンは有機合成の原料として創薬や有機材料の開発研究に役立っていますが、従来の合成法には改善すべき点が多くあります。私は、有機化学の常識を覆す「アンチ-マルコフニコフ型ヒドロハロゲン化反応」を実現することで、このような有用有機分子の合成について、大幅な簡略化・迅速化・低コスト化を目指しています。

三浦・木下・太刀川研究室 野々山 優真

私は有機合成化学研究室に所属しています。有機合成化学は、単純な有機化合物に様々な原子や官能基を結合させることによって、より複雑な有機化合物を作り出すための学問です。私たちの身の回りには、合成繊維、合成樹脂、医農薬品、食品添加物など、私たちの生活に欠かせない人工有機化合物が数多くあります。私の研究室では、有機化合物を合成するための、簡便で効率的な合成手法の開発を目標としています。

私は有機合成化学研究室に所属しています。有機合成化学は、単純な有機化合物に様々な原子や官能基を結合させることによって、より複雑な有機化合物を作り出すための学問です。私たちの身の回りには、合成繊維、合成樹脂、医農薬品、食品添加物など、私たちの生活に欠かせない人工有機化合物が数多くあります。私の研究室では、有機化合物を合成するための、簡便で効率的な合成手法の開発を目標としています。

私の研究テーマは、「アルミニウム試薬を用いたナフタレン環の構築」です。皆さんもご存知の通り、ナフタレン自体は防虫剤として利用されています。一方、置換ナフタレン類は天然有機分子中に見られ、医薬品などの有効成分にもなっています。私は、ナフタレン類を効率的に合成する反応を研究しています。この研究で最も重要な点は、地殻中に3番目に多く存在する元素、アルミニウムを利用することです。現代の有機合成化学では、地球上に多くある、ありふれた資源をいかに有効活用できるかが大きな課題の一つになっています。この観点から、アルミニウム試薬を用いる本研究は有意義なものです。より効率的な反応を開発するため、日々、アルミニウム試薬を用いて、反応時間や温度などの諸条件を検討しています。学部4年生で研究室配属された当初は、実験にも慣れておらず、期待したような結果が得られませんでした。しかし、様々なアプローチを先生方や友人と考え、試し、失敗を重ねることで、今では目的のナフタレン類を合成できるようになってきました。最初にナフタレン類を合成できたとき、それは小さな成功でしたが、このときの高揚感は今でも忘れることができず、化学を学ぶ者にしか味わえないものだと思います。辛いことも多い研究生活ですが、自分の開発する反応が今後のものづくりに役立つことを期待し、これからも頑張っていこうと思います。

私の研究テーマは、「アルミニウム試薬を用いたナフタレン環の構築」です。皆さんもご存知の通り、ナフタレン自体は防虫剤として利用されています。一方、置換ナフタレン類は天然有機分子中に見られ、医薬品などの有効成分にもなっています。私は、ナフタレン類を効率的に合成する反応を研究しています。この研究で最も重要な点は、地殻中に3番目に多く存在する元素、アルミニウムを利用することです。現代の有機合成化学では、地球上に多くある、ありふれた資源をいかに有効活用できるかが大きな課題の一つになっています。この観点から、アルミニウム試薬を用いる本研究は有意義なものです。より効率的な反応を開発するため、日々、アルミニウム試薬を用いて、反応時間や温度などの諸条件を検討しています。学部4年生で研究室配属された当初は、実験にも慣れておらず、期待したような結果が得られませんでした。しかし、様々なアプローチを先生方や友人と考え、試し、失敗を重ねることで、今では目的のナフタレン類を合成できるようになってきました。最初にナフタレン類を合成できたとき、それは小さな成功でしたが、このときの高揚感は今でも忘れることができず、化学を学ぶ者にしか味わえないものだと思います。辛いことも多い研究生活ですが、自分の開発する反応が今後のものづくりに役立つことを期待し、これからも頑張っていこうと思います。

三浦・木下・太刀川研究室 前原 佑生

私は有機合成化学研究室である三浦・木下・太刀川研究室で、太刀川達也講師指導の下、日々研究を行っております。有機合成化学は、単純な有機化合物に様々な反応を用いて原子や官能基を結合させたり、変化させることによって、目的とした複雑な有機化合物を作り出すための学問です。私たちの身近に存在する有機化合物には色素染料、香料、医薬品、合成樹脂などがあり、自分の体を形成しているたんぱく質やDNAなども有機化合物でできているため、欠かせない存在であることがわかります。私はその有機化合物の一種である色素染料を用いて、放射線の一種であるγ線を検出するための機能性色素 (カラーフォーマー) の研究を行っております。

放射線には、電磁波 (γ線、X線) や粒子線 (α線、β線) があ

り、この放射線が物質中を透過すると、原子から電子が放出されてイオンが形成されることで様々な働きを示します。放射線は医療器具の滅菌や野菜の発芽防止、がん治療など幅広い分野で利用されていますが、微量でも人体に致命的な影響を及ぼし、また人間の五感では感知できないという欠点があります。2011年には東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故で大量の放射性物質が放出されたことは皆さんもご存じだと思います。そこで、先ほど話したように特に透過能力が高く、多大な影響を及ぼすと考えられるγ線を目視によって検出するための機能性色素 (カラーフォーマー) の開発研究を行っています。

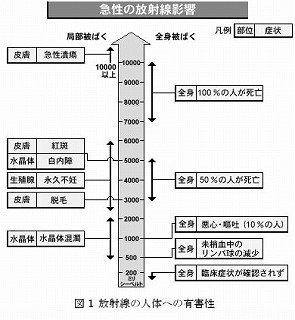

右の図1に放射線が人体に及ぼす影響について示しました。人は一年間に2.4 mSvの放射線を受けていることが知られており、原子力発電所の事故の際には100 mSv以上の被ばくを受けた地域も存在するため、人体に影響を及ぼす境界線の500 mSv以下の放射線を検出する重要性がうかがえます。

放射線には、電磁波 (γ線、X線) や粒子線 (α線、β線) があ

り、この放射線が物質中を透過すると、原子から電子が放出されてイオンが形成されることで様々な働きを示します。放射線は医療器具の滅菌や野菜の発芽防止、がん治療など幅広い分野で利用されていますが、微量でも人体に致命的な影響を及ぼし、また人間の五感では感知できないという欠点があります。2011年には東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故で大量の放射性物質が放出されたことは皆さんもご存じだと思います。そこで、先ほど話したように特に透過能力が高く、多大な影響を及ぼすと考えられるγ線を目視によって検出するための機能性色素 (カラーフォーマー) の開発研究を行っています。

右の図1に放射線が人体に及ぼす影響について示しました。人は一年間に2.4 mSvの放射線を受けていることが知られており、原子力発電所の事故の際には100 mSv以上の被ばくを受けた地域も存在するため、人体に影響を及ぼす境界線の500 mSv以下の放射線を検出する重要性がうかがえます。

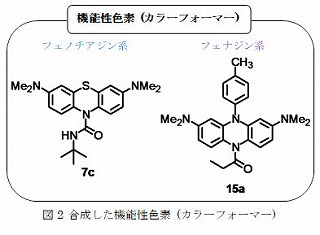

私は、色素染料の一種であるフェノチアジンおよびフェナジンを用いた低線量のγ線検出のための機能性色素 (カラーフォーマー) の合成と機能評価を行いました。

フェノチアジンとは図2にあるように、硫黄原子Sを持つ、フェナジンとは同様の位置に窒素原子Nを持つ骨格構造の色素染料のことを指し

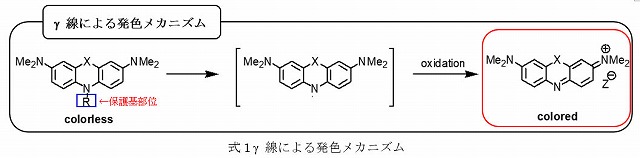

ます。機能性色素 (カラーフォーマー) を溶解した溶液にγ線を照射することによって、溶媒から電子やラジカルが発生し、これらがカラーフォーマーの保護基部位に作用することで脱離を引き

起こし、酸化されることで無色から有色の色素体へと変化し、γ線を検出することが可能であります (式1)。

私は、色素染料の一種であるフェノチアジンおよびフェナジンを用いた低線量のγ線検出のための機能性色素 (カラーフォーマー) の合成と機能評価を行いました。

フェノチアジンとは図2にあるように、硫黄原子Sを持つ、フェナジンとは同様の位置に窒素原子Nを持つ骨格構造の色素染料のことを指し

ます。機能性色素 (カラーフォーマー) を溶解した溶液にγ線を照射することによって、溶媒から電子やラジカルが発生し、これらがカラーフォーマーの保護基部位に作用することで脱離を引き

起こし、酸化されることで無色から有色の色素体へと変化し、γ線を検出することが可能であります (式1)。

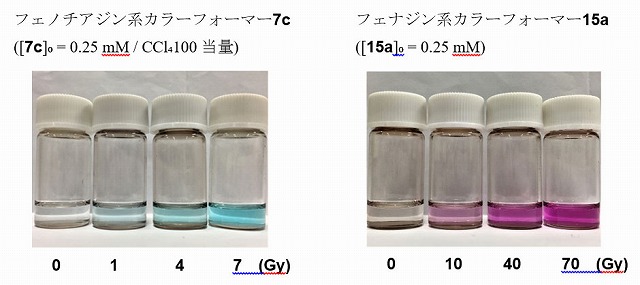

式1にある保護基部位や骨格構造の置換基を変えることで発色性や化合物の安定性が変化するため、日々研究を行い検討していく必要があります。 私が合成した機能性色素 (カラーフォーマー) 7cと15aを0.25 mMになるように、アセトニトリル (CH₃CN) を用いて溶液を調製し、その溶液にγ線を照射したところ、7cは1 Gyから15aは10 Gyから無色透明から青色または赤紫色に変化していることが写真からわかります (ここでは1 Sv =1 Gyであり、Gyは放射線の線量を表す単位です)。1 Gyは10%の人が嘔吐になる程度の放射線の量であり、放射線による人の死を防ぐことができます。人体の有害性を完全に防ぐために、0.1 Gyの検出を目標にさらに頑張りたいと思います。

研究では思ったような結果が得られずに悩むこともありましたが、周りにいる友人や先生方の助けを借りながら試行錯誤を繰り返すことでうまくいくことが徐々に増えていきました。また、実験しているときに学部時代1~3年生で学んだ様々な知識の重要性を実感しました。応用化学科での4年間は、大変なこともありますが充実感があり、いろいろなことが学べると思います。また、実験が成功した時に得られる高揚感は皆さんにもぜひ味わってもらいたいです。

粘着剤塗膜に生成したはじきの成長のシミュレーション

本間研究室 千葉 匠

本間研究室は,プロセス工学(化学工学)の研究室です.化学工学は化学変化を伴うプロセスを対象に,その開発,設計,運転を行うための学問領域として発達してきました.現在では,有機,無機,生化学分野をはじめ,環境,材料,生物分野などのプロセスの開発や設計において,化学工学の知識が活用されています.

研究室では,化学工学において重要な役割を持つ,「多流体の移動現象解析」をキーワードに,様々な研究課題に取り組んでいます.私はその中で「粘着剤塗膜に生成したはじきの成長のシミュレーション」の研究を行ってきました.

背景

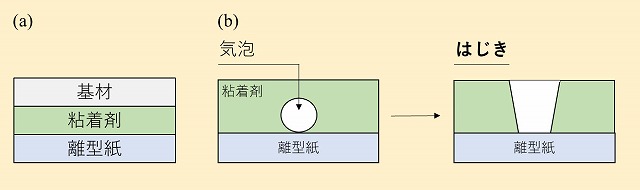

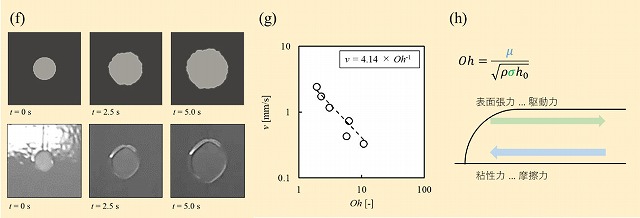

「粘着ラベル」はスーパーやコンビニの商品表示ラベルなど,身の回りで大量に使われています.粘着ラベルは図(a)のように離型紙(ラベルの台紙),粘着剤,基材(表面のフィルム)の三層から成ります.低コスト化には,粘着剤の塗工量低減と,塗工速度の高速化が必要です.しかし,図(b)に示したように,製造過程において,何らかの原因で粘着剤に混入した気泡が塗膜に穴を開けてしまうことがあります.この現象および発生した穴のことを「はじき」と呼んでいます.低コスト化のためには,はじきの発生しにくい粘着剤の開発が必要不可欠です.はじきの発生や成長のメカニズムは未解明の点が多く,これまでは試行錯誤的な開発が主流でした.数値シミュレーションにより,はじきの発生や成長について知見を得られれば,より効率的な開発に寄与できます.本研究では,塗膜に発生したはじきの成長に着目して研究を行いました.

目的

具体的な目的は以下の2点です.「はじきの成長挙動を数値シミュレーションにより再現し,実験との比較により妥当性を検証する」シミュレーションにより得られた結果が正しいのか,実験と比較してきちんと調べる必要があります.「粘着剤の物性とはじきの成長速度の関係を調査する」粘着剤の表面張力や粘度の違いによって,はじきの広がる速度に差はあるのか,その関係を探りました. 方法 粘着剤の塗布実験の様子です.机上の離型紙に粘着剤を一様に広げ(図(c)),しばらく待つと塗膜に穴が開き,広がる様子が見られました(図(d)).この様子を撮影し,映像を解析することで実験データを得ました.図(e)はシミュレーションを行った計算領域です.塗膜に自然発生した直径d0のはじきの成長を再現します.

結果・考察

図(f)は,シミュレーションにより得られたはじきの成長の様子と,粘着剤の塗布実験により得られたはじきの成長の様子です.実験で得られたはじきの成長を精度よく再現できました.また,直径の増分の時間変化を比較してみたところ,実験とシミュレーション結果の傾向はほぼ一致していることがわかりました.

続けて,粘着剤の粘度および表面張力を変化させて,シミュレーションを行いました.ここで,図(g)のようにOhnesorge数(Oh数)に対してはじきの成長速度をプロットしてみます.Oh数は,表面張力と粘性力を関連付ける無次元のパラメータです.Oh数を導入することで,データを統一的に比較することができます.図(g)を見ると,Oh数が大きくなるほど成長速度が小さくなっていることがわかりますOh数の定義より,表面張力が小さく,粘度が大きくなるほどOh数は大きくなります.すなわち,はじきの成長の駆動力となる表面張力より,摩擦力に対応する粘性力の影響が大きくなるほど,成長速度が小さくなると考えられます(図(h)参照).したがって,はじきの成長を抑えるには,粘着剤の表面張力を小さく,粘度を大きくすればよいといえます.さらに,ここで得られたはじきの成長速度はOh数の関数として相関されました.これより,はじきの成長速度を,粘着剤の物性から定量的に予測できる可能性が示唆されました.今後は,接触角などの表面の濡れ性も考慮に入れてシミュレーションを行い.より詳細な検討を行いたいと考えています

ビオロゲンとオリゴチオフェン部位を持つ液晶性エレクトロクロミックポリマー材料の開発

安武研究室(科学分析支援センター) 石川 大貴

みなさんはクロミズムという現象を知っていますか?クロミズムとは物質の色が熱や光などの刺激によって変化する現象です。暖かい飲み物を入れると色が変わるマグカップを見たことがありませんか?(図1)あれは熱によって化合物の構造が変化するために色が変わるクロミズムで、サーモクロミズムといいます。私の研究では電気による酸化還元によって色が変わるエレクトロクロミズムを研究しています。エレクトロクロミズムを示す材料を用いたデバイスは、一度電圧をかけて色を変化させた後に電圧をかけるのを止めてもその色がそのまま保たれるといった性質があります。

みなさんはクロミズムという現象を知っていますか?クロミズムとは物質の色が熱や光などの刺激によって変化する現象です。暖かい飲み物を入れると色が変わるマグカップを見たことがありませんか?(図1)あれは熱によって化合物の構造が変化するために色が変わるクロミズムで、サーモクロミズムといいます。私の研究では電気による酸化還元によって色が変わるエレクトロクロミズムを研究しています。エレクトロクロミズムを示す材料を用いたデバイスは、一度電圧をかけて色を変化させた後に電圧をかけるのを止めてもその色がそのまま保たれるといった性質があります。

このような利点から、省電力の表示デバイスを作成することができるため、電子ペーパーやスマートウィンドウ(図2)などへの応用が期待されています。これまでエレクトロクロミック材料の研究は主に共役ポリマーで行われてきました。しかし、ポリマーエレクトロクロミック材料は秩序性が低いため、コントラストが低いことや応答速度が遅いことなどの問題点を抱えています。

このような利点から、省電力の表示デバイスを作成することができるため、電子ペーパーやスマートウィンドウ(図2)などへの応用が期待されています。これまでエレクトロクロミック材料の研究は主に共役ポリマーで行われてきました。しかし、ポリマーエレクトロクロミック材料は秩序性が低いため、コントラストが低いことや応答速度が遅いことなどの問題点を抱えています。

そこで、私たちの研究室では液体の流動性と結晶の秩序性を併せ持つ液晶分子に着目しました。エレクトロクロミック特性を示す分子に液晶性を付与することができれば応答速度とコントラストの改善ができると考えました。

そこで、私たちの研究室では液体の流動性と結晶の秩序性を併せ持つ液晶分子に着目しました。エレクトロクロミック特性を示す分子に液晶性を付与することができれば応答速度とコントラストの改善ができると考えました。

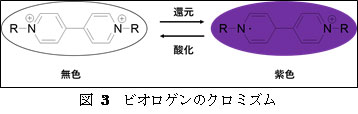

また、私たちは複数の色を示すデバイスの作成を目指して、ビオロゲン(図3)のように酸化によって色が変わる部位と還元によって色が変わる部位を併せ持つエレクトロクロミック材料の研究を日々行っています。

また、私たちは複数の色を示すデバイスの作成を目指して、ビオロゲン(図3)のように酸化によって色が変わる部位と還元によって色が変わる部位を併せ持つエレクトロクロミック材料の研究を日々行っています。

n-ブタン脱水素反応によるブテン類製造のためのPt/ZnO-Al2O3触媒におけるZnOの効果

黒川・荻原研究室 大宮 裕美子

![]() 黒川研究室では、主に担持Pt系触媒を用いてn-ブタンから1,3-ブタジエンへの2段階での単純脱水素を検討しています(Scheme 1)。

黒川研究室では、主に担持Pt系触媒を用いてn-ブタンから1,3-ブタジエンへの2段階での単純脱水素を検討しています(Scheme 1)。

1,3-ブタジエンは合成ゴムや合成樹脂のモノマーとして広く利用されており、例えばスチレンとブタジエンの共重合体はタイヤの原料として使われています。こうした日常生活に溶け込んだ物質の製造方法に関われるのも大学での勉強の面白さだと思います。

1,3-ブタジエンは合成ゴムや合成樹脂のモノマーとして広く利用されており、例えばスチレンとブタジエンの共重合体はタイヤの原料として使われています。こうした日常生活に溶け込んだ物質の製造方法に関われるのも大学での勉強の面白さだと思います。

工業的に用いられている触媒は原料からより多くの求める生成物をつくりだす高活性・高選択性に加え、長時間の運用に耐え得る高安定性、再生処理による劣化の抑制等の要素が求められます。このため実用化に向けては、反応中に原料を過剰に脱水素してしまうことで活性点である金属粒子を被覆してしまうコーキング、再生処理に伴い金属粒子同士が大きく粒成長してしまうシンタリング等の問題を解決する必要があります。 そうした問題の解決に向けて触媒能を変化させるには、特徴の異なる担体の使用、Ptの担持方法の検討など種々の方法が考案されています。そしてそのひとつとして、Ptに第2金属・第2成分を添加することで触媒能が改善されることが知られています。

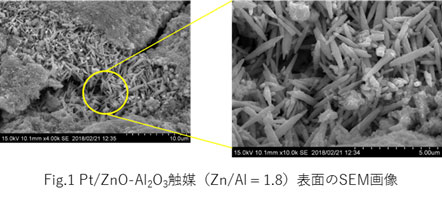

そこで私の研究ではZnを第2金属とするPt-Zn系触媒に注目し、Zn/Al比の異なる担体を用いてPt/ ZnO-Al2O3触媒の調製を行い、ZnOの添加効果について検討しました。

そこで私の研究ではZnを第2金属とするPt-Zn系触媒に注目し、Zn/Al比の異なる担体を用いてPt/ ZnO-Al2O3触媒の調製を行い、ZnOの添加効果について検討しました。

この触媒においてはPt/ Al2O3触媒と比較して高いブテン類選択性を示し、またZn/Al比を向上させるにつれて選択性の向上、反応中の経時安定性の向上がみられました。またCeO2の添加によりシンタリングが抑制でき、触媒性能の向上を確認できました。 現在は大学院に進学しこのテーマとは異なるテーマで研究を行っていますが、目的は同じく実用化に耐え得る担持Pt系触媒の開発を目指して日々実験を行っています。

ここまで卒業研究で扱ったテーマについて書いてきましたが、研究は実際のところうまくいかないことの方が多いです。上記の結果を得るまでには何度も課題にぶつかりました。しかしその度にどうしてその結果になったのか、また改良していくにはどうすればいいかディスカッションを通じて考え、新しいことに挑戦するのは新鮮な経験でした。時には落ち込むこともありましたが、何度も失敗し試行錯誤しながら進む経験は挑戦することに対する躊躇いを軽くしてくれます。相談できる人が身近にいる環境で興味のあることを勉強でき、さらに関心の幅を広げていける1年間は貴重な時間だったと思います。

研究室では大変なことも多いですが、でも自分の興味のあることに打ち込めるという面白さがあります。自分に合う進路を決める中で、化学系に進むことを候補の一つとして考えてもらえたらとても嬉しいです。

ここまで卒業研究で扱ったテーマについて書いてきましたが、研究は実際のところうまくいかないことの方が多いです。上記の結果を得るまでには何度も課題にぶつかりました。しかしその度にどうしてその結果になったのか、また改良していくにはどうすればいいかディスカッションを通じて考え、新しいことに挑戦するのは新鮮な経験でした。時には落ち込むこともありましたが、何度も失敗し試行錯誤しながら進む経験は挑戦することに対する躊躇いを軽くしてくれます。相談できる人が身近にいる環境で興味のあることを勉強でき、さらに関心の幅を広げていける1年間は貴重な時間だったと思います。

研究室では大変なことも多いですが、でも自分の興味のあることに打ち込めるという面白さがあります。自分に合う進路を決める中で、化学系に進むことを候補の一つとして考えてもらえたらとても嬉しいです。

液相を用いた酸化物層コーティング~触媒の性能向上に向けて~

黒川・荻原研究室 臼井 啓皓

私は卒業研究で、液相を用いて固体表面に酸化物層をコーティングする新規な方法の開発とその応用について研究しました。

従来の方法で酸化物層をコーティングするためには、高真空条件や大掛かりな装置が必要です。当研究室で新たに開発したこの方法は常温常圧下かつ簡単な装置で数ナノメートルほどの酸化物層を合成できます。インフルエンザウイルスが100 nm程度であることを考えれば、この酸化物層が非常に薄いことが分かると思います。これほど微小な物は、皆様が小中学校で使っていた光学顕微鏡では見ることができません。そこで、電子顕微鏡を用いて試料を観察します(図1)。繊維状炭素にガラスや水晶の成分である二酸化ケイ素(SiO2)を堆積させた後、炭素を除去するとSiO2ナノチューブが生成しました。(図2)

私は卒業研究で、液相を用いて固体表面に酸化物層をコーティングする新規な方法の開発とその応用について研究しました。

従来の方法で酸化物層をコーティングするためには、高真空条件や大掛かりな装置が必要です。当研究室で新たに開発したこの方法は常温常圧下かつ簡単な装置で数ナノメートルほどの酸化物層を合成できます。インフルエンザウイルスが100 nm程度であることを考えれば、この酸化物層が非常に薄いことが分かると思います。これほど微小な物は、皆様が小中学校で使っていた光学顕微鏡では見ることができません。そこで、電子顕微鏡を用いて試料を観察します(図1)。繊維状炭素にガラスや水晶の成分である二酸化ケイ素(SiO2)を堆積させた後、炭素を除去するとSiO2ナノチューブが生成しました。(図2)

このように、形状の整った綺麗なSiO2チューブが得られます。

私たちの研究室では、この酸化物層コーティング法を基軸に、新しい触媒材料を開発しています。私は酸化物層コーティング法を固体表面の改質技術と捉え、固体触媒表面に分散するPtナノ粒子のシンタリング抑制法として応用することを目指しました。SiO2層コーティングをより精密に行うため、どのような条件でコーティングすれば薄く均一なSiO2層が得られるか調査しました。その結果を応用し、触媒表面にSiO2層をコーティングすることでPtナノ粒子のシンタリングを抑制できることが分かりました。

現在私は大学院に進学し、この酸化物層コーティング法をさらにブラッシュアップさせ、より効果的に触媒の表面改質を行えるよう日夜研究に励んでいます。まだまだ未解明な部分の多い手法なので苦労も多いですが、大学院修了までには種々の酸化物で効果的に触媒表面の改質が行えるようにしていきたいと考えています。

このように、形状の整った綺麗なSiO2チューブが得られます。

私たちの研究室では、この酸化物層コーティング法を基軸に、新しい触媒材料を開発しています。私は酸化物層コーティング法を固体表面の改質技術と捉え、固体触媒表面に分散するPtナノ粒子のシンタリング抑制法として応用することを目指しました。SiO2層コーティングをより精密に行うため、どのような条件でコーティングすれば薄く均一なSiO2層が得られるか調査しました。その結果を応用し、触媒表面にSiO2層をコーティングすることでPtナノ粒子のシンタリングを抑制できることが分かりました。

現在私は大学院に進学し、この酸化物層コーティング法をさらにブラッシュアップさせ、より効果的に触媒の表面改質を行えるよう日夜研究に励んでいます。まだまだ未解明な部分の多い手法なので苦労も多いですが、大学院修了までには種々の酸化物で効果的に触媒表面の改質が行えるようにしていきたいと考えています。

モリブデン酸銅のサーモクロミック特性向上に関する研究

小林・柳瀬研究室 行田 稜

【背景と目的】

【背景と目的】

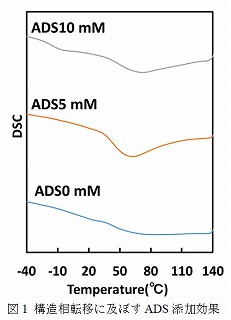

無機サーモクロミック顔料は、安価で耐候性、耐熱性に優れた示温機能をもつ顔料が多く、調理道具、高温炉、配管などの温度インジケータに用いられている。当研究室では構造相転移によって黄色粉末のα相(高温相)から赤褐色粉末のγ相(低温相)に可逆的に明瞭な色変化を示すモリブデン酸銅CuMoO4に着目し、MoをWで部分置換することで相転移温度を制御してきた。また、前駆体の調製時にドデシル硫酸ナトリウム(SDS)を添加することで、温度応答性が向上すること、及び相転移温度が低温化することを見出してきた。しかしながら、蒸発乾固法による前駆体調製時に原料の金属硝酸塩の偏析が起こり、焼成粉末のサーモクロミック特性がばらつくこと、また、過剰にSDSを添加すると焼成時にNa2SO4が生成することが問題となっていた。そこで本研究では、SDSの代わりにドデシル硫酸アンモニウム(ADS)を用いることで,焼成後のNa2SO4の生成を抑制し、室温付近でも温度応答性の良い、明瞭な色変化を示すモリブデン酸銅の開発を目的として研究を行った。

【結果と考察】

【結果と考察】

原料の金属塩を含む混合水溶液から溶媒を除去して蒸発乾固粉末を調製した。これを熱処理して合成した粉末を液体窒素で冷却した。図1にADS添加量を変えて合成したCuMo0.94W0.06O4冷却粉末のDSC曲線(昇温過程)を示す。ADS濃度が5 mMとなるように混合溶液に添加して合成すると、ADS無添加と比べて、γ相→α相の相転移に起因する吸熱ピーク幅が縮小して温度応答性が向上したことがわかった。これはCu2+がDS-(ドデシル硫酸イオン)と静電的に作用して蒸発乾固の際に硝酸銅の偏析が抑制されたことで、前駆体粉末の熱分解を経て生成するCuMo0.94W0.06O4の複数のカチオン分布の均一性が改善されたためと考えられた。しかし、ADSを10 mM添加すると吸熱ピーク幅は、ADS5mM添加した場合と比べて増大した。これは、水溶液中で形成されたDS-ミセルによって硝酸銅の偏析抑制効果が損なわれたためと考えられた。

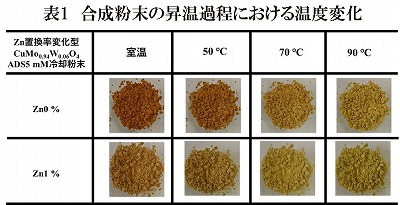

以上のことから、ADSを過剰に添加すると温度応答性が低下するが、適度な添加によってCuMo0.94W0.06O4の温度応答性が向上することを見出した。さらに、CuMo0.94W0.06O4のCuをZnで部分置換すると相転移温度が低下することも見出した。表1にADSを5 mM添加して合成したZn置換型及び無置換型CuMo0.94W0.06O4冷却粉末の昇温過程における粉末の色変化を示す。このように、室温~90℃で明確な色変化が観察されたことから、ADS添加がモリブデン酸銅粉末の温度応答性の向上に有効であることを見出した。

以上のことから、ADSを過剰に添加すると温度応答性が低下するが、適度な添加によってCuMo0.94W0.06O4の温度応答性が向上することを見出した。さらに、CuMo0.94W0.06O4のCuをZnで部分置換すると相転移温度が低下することも見出した。表1にADSを5 mM添加して合成したZn置換型及び無置換型CuMo0.94W0.06O4冷却粉末の昇温過程における粉末の色変化を示す。このように、室温~90℃で明確な色変化が観察されたことから、ADS添加がモリブデン酸銅粉末の温度応答性の向上に有効であることを見出した。

セラミックスサーミスタ薄膜の温度特性の向上に関する研究

小林・柳瀬研究室 中崎 成海

【背景と目的】

【背景と目的】

サーミスタは温度によって電気抵抗値が変化するセラミックスである。温度上昇に伴い電気抵抗が低下するNTCサーミスタと、キュリー点を超えると電気抵抗が急激に上昇するPTCサーミスタの2種類に分けられる。これらのサーミスタを非接触センサとして利用するには高い温度応答性が求められるが、従来はバルク体を用いたサーミスタが多く、性能向上の妨げとなっていた。そこで、代表的なNTCサーミスタであるNiMn2O4の温度応答性の向上を目的として、民間企業と共同研究を行っている。

ポリアクリルアミドゲル電気泳動法によるフミン酸結合型ランタノイドおよびウラニルイオンの分布測定

渋川・齋藤研究室 丸茂 和樹

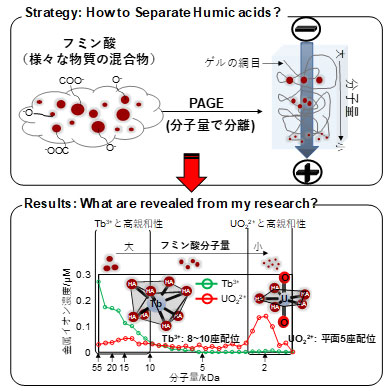

フミン酸(Humic acid)とは,土壌や河川などの環境中に存在する構造が不特定な有機高分子であり,複雑な混合物として存在しています.フミン酸は分子内にカルボキシル基系配位サイト(-COO-)やフェノール性水酸基系配位サイト(―C6H5O-)などを有しており,これが環境中に存在する金属イオンと結合することで,金属イオンの移動や拡散に関与しているとされています.そのため,土壌や河川の環境評価(例えば,人類に有害な金属イオンがどのようにして環境中を移行し,私たちの生活圏へ流入するかなど)を行うためには,金属イオンとフミン酸の相互作用を詳しく調べる必要があります.

フミン酸(Humic acid)とは,土壌や河川などの環境中に存在する構造が不特定な有機高分子であり,複雑な混合物として存在しています.フミン酸は分子内にカルボキシル基系配位サイト(-COO-)やフェノール性水酸基系配位サイト(―C6H5O-)などを有しており,これが環境中に存在する金属イオンと結合することで,金属イオンの移動や拡散に関与しているとされています.そのため,土壌や河川の環境評価(例えば,人類に有害な金属イオンがどのようにして環境中を移行し,私たちの生活圏へ流入するかなど)を行うためには,金属イオンとフミン酸の相互作用を詳しく調べる必要があります.

フミン酸のような複雑な混合物の評価を行うときに有効な手法はそれらを空間的に分離することであり,私の研究ではフミン酸を分離する手法としてポリアクリルアミドゲル電気泳動法(PAGE)を使用しています.PAGEでは試料分子がゲルの網目構造内を移動していくため,分子はその大きさ(分子量)に基づいて分離されます.私の卒業研究では,金属イオンの中でも放射性核種であるアクチノイドイオンとフミン酸の相互作用を評価するためにテルビウム(Tb3+;アクチノイドイオンのモデルイオンとして使用)とウラニルイオン(UO22+)を対象金属とし,上記のPAGEで分離したフミン酸のどのような分子量領域に,どの程度これらの金属イオンが結合できるのかを調査しました.その結果,Tb3+は分子量の大きい分画,UO22+は分子量の小さい分画で多く検出され,金属イオンの電荷や結合様式(配位子がどのように金属イオンに結合するかの指標.図参照)の違いがフミン酸と金属イオンの相互作用において重要な因子であることが明らかとなりました.

フミン酸のような複雑な混合物の評価を行うときに有効な手法はそれらを空間的に分離することであり,私の研究ではフミン酸を分離する手法としてポリアクリルアミドゲル電気泳動法(PAGE)を使用しています.PAGEでは試料分子がゲルの網目構造内を移動していくため,分子はその大きさ(分子量)に基づいて分離されます.私の卒業研究では,金属イオンの中でも放射性核種であるアクチノイドイオンとフミン酸の相互作用を評価するためにテルビウム(Tb3+;アクチノイドイオンのモデルイオンとして使用)とウラニルイオン(UO22+)を対象金属とし,上記のPAGEで分離したフミン酸のどのような分子量領域に,どの程度これらの金属イオンが結合できるのかを調査しました.その結果,Tb3+は分子量の大きい分画,UO22+は分子量の小さい分画で多く検出され,金属イオンの電荷や結合様式(配位子がどのように金属イオンに結合するかの指標.図参照)の違いがフミン酸と金属イオンの相互作用において重要な因子であることが明らかとなりました.

卒業後に進学した大学院(応用化学コース)ではこの研究をさらに発展させ,アメリカの大学院へ研究留学をし,現在は国内の他の大学や国立の研究機関との共同研究も進めています.また,これらの成果については既に3回の学会発表(国際学会1,国内学会2)を行い,大学院修了までにフミン酸とアクチノイドイオンの科学的相互作用を明らかにしたいと思っています.

トロンビン-DNAアプタマー三元錯体形成を利用した電気泳動法による結合部位判別法

渋川・齋藤研究室 宮内 さおり

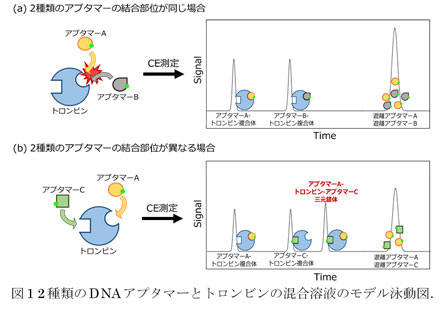

DNAは二重螺旋構造が有名ですが,一本鎖のDNAの中にはタンパク質や細胞などの様々な物質に対して特異的に結合するDNAがあり,これをDNAアプタマーと呼びます. DNAアプタマーは分子内結合により特殊な立体構造をつくり,抗体(タンパク質)と同様に「鍵と鍵穴の関係」で物質を特異的に認識できることが知られています.また,近年アプタマーは,抗体に代わる生体物質として医薬品への応用が期待されています.しかし,アプタマーを実用化する上で,抗体よりも結合能が低いという大きな課題があります.

DNAは二重螺旋構造が有名ですが,一本鎖のDNAの中にはタンパク質や細胞などの様々な物質に対して特異的に結合するDNAがあり,これをDNAアプタマーと呼びます. DNAアプタマーは分子内結合により特殊な立体構造をつくり,抗体(タンパク質)と同様に「鍵と鍵穴の関係」で物質を特異的に認識できることが知られています.また,近年アプタマーは,抗体に代わる生体物質として医薬品への応用が期待されています.しかし,アプタマーを実用化する上で,抗体よりも結合能が低いという大きな課題があります.

私は卒業研究で,異なる結合部位に結合する2種類のアプタマーを組み合わせることでアプタマーと目的タンパク質の結合能を向上させる方法に着目しました.しかし,その前にアプタマーがタンパク質に結合する部位の相違を判別する必要があります.そこで,目的タンパク質(トロンビン:血液の凝固反応を制御)と2種類のアプタマーの混合溶液をキャピラリー電気泳動法(CE:試料を注入した細い管に高電圧を与えて,物質をサイズと電荷の比に基づいて分離検出する電気泳動法)で分離検出し,得られた化学種ピークの本数から結合部位を判断できる方法を開発しました.この時,2種類のアプタマーの結合部位が同じ場合は,それぞれのアプタマーがトロンビンと複合体を形成するので,トロンビンに結合していない遊離アプタマーと合わせて3本のピークが検出されます(図1(a)).一方で,結合部位が異なる場合には,トロンビン1分子に対して2種類のアプタマーが同時に結合した三元錯体を形成するので,4本目のピークが検出されます(図1(b)).さらにこのピークの面積からどれくらいの強さで結合できるかという熱力学的定数(解離定数)を測定できます.このようにしてピークの本数や検出パターンから結合部位の相違を簡便・迅速に判別でき,本法を用いることで11種類のアプタマーの結合部位の判別に成功しました.卒業後に進学した大学院(応用化学コース)ではこの研究をさらに発展させ,2回の学会発表と1件の特許を申請し,研究内容が新聞で紹介されました(日経産業新聞 2018年10月18日).

私は卒業研究で,異なる結合部位に結合する2種類のアプタマーを組み合わせることでアプタマーと目的タンパク質の結合能を向上させる方法に着目しました.しかし,その前にアプタマーがタンパク質に結合する部位の相違を判別する必要があります.そこで,目的タンパク質(トロンビン:血液の凝固反応を制御)と2種類のアプタマーの混合溶液をキャピラリー電気泳動法(CE:試料を注入した細い管に高電圧を与えて,物質をサイズと電荷の比に基づいて分離検出する電気泳動法)で分離検出し,得られた化学種ピークの本数から結合部位を判断できる方法を開発しました.この時,2種類のアプタマーの結合部位が同じ場合は,それぞれのアプタマーがトロンビンと複合体を形成するので,トロンビンに結合していない遊離アプタマーと合わせて3本のピークが検出されます(図1(a)).一方で,結合部位が異なる場合には,トロンビン1分子に対して2種類のアプタマーが同時に結合した三元錯体を形成するので,4本目のピークが検出されます(図1(b)).さらにこのピークの面積からどれくらいの強さで結合できるかという熱力学的定数(解離定数)を測定できます.このようにしてピークの本数や検出パターンから結合部位の相違を簡便・迅速に判別でき,本法を用いることで11種類のアプタマーの結合部位の判別に成功しました.卒業後に進学した大学院(応用化学コース)ではこの研究をさらに発展させ,2回の学会発表と1件の特許を申請し,研究内容が新聞で紹介されました(日経産業新聞 2018年10月18日).

低温偏光ラマン分光装置の開発と単結晶氷Ihへの応用

山口研究室 塩谷 優紀

氷と聞くと何を思い浮かべるでしょうか.かき氷,雪…など様々なものが思い浮かぶと思います.炭素がダイヤモンド,グラファイト,フラーレンのように複数の結晶または分子構造を示すことは有名ですが,氷には現在なんと17種類以上もの異なる結晶構造が知られています.その中でも,氷Ihは冷凍庫内でできる最も安定な構造です.氷Ihの構造や物性は様々な分野で研究対象になっていますが,それにもかかわらず,その性質はいまだ完全には解明されていません.

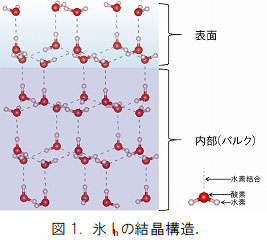

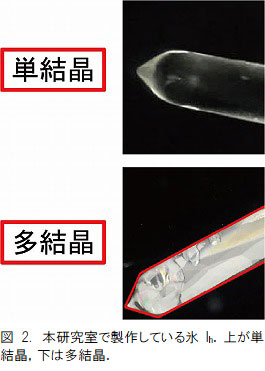

私が埼玉大学工学部応用化学科において所属している研究室では,光を用いて単結晶氷Ihの分子構造を研究しています.氷の構造の概略は図1のようになっています.単結晶氷(図2上)とは,複数の微結晶が集まって形成される氷(多結晶氷 図2下)ではなく,単一の結晶からなる氷のことです.研究室では特に氷表面の構造(分子1~2個分の厚み)に関心を持っています.表面は氷内部とは全く異なる面白い構造を取るかもしれないからです.しかし,実は比較対象となる氷内部の構造ですら今も十分には理解されていません.そこで私は,氷内部の構造に着目し研究を行っています.

氷と聞くと何を思い浮かべるでしょうか.かき氷,雪…など様々なものが思い浮かぶと思います.炭素がダイヤモンド,グラファイト,フラーレンのように複数の結晶または分子構造を示すことは有名ですが,氷には現在なんと17種類以上もの異なる結晶構造が知られています.その中でも,氷Ihは冷凍庫内でできる最も安定な構造です.氷Ihの構造や物性は様々な分野で研究対象になっていますが,それにもかかわらず,その性質はいまだ完全には解明されていません.

私が埼玉大学工学部応用化学科において所属している研究室では,光を用いて単結晶氷Ihの分子構造を研究しています.氷の構造の概略は図1のようになっています.単結晶氷(図2上)とは,複数の微結晶が集まって形成される氷(多結晶氷 図2下)ではなく,単一の結晶からなる氷のことです.研究室では特に氷表面の構造(分子1~2個分の厚み)に関心を持っています.表面は氷内部とは全く異なる面白い構造を取るかもしれないからです.しかし,実は比較対象となる氷内部の構造ですら今も十分には理解されていません.そこで私は,氷内部の構造に着目し研究を行っています.

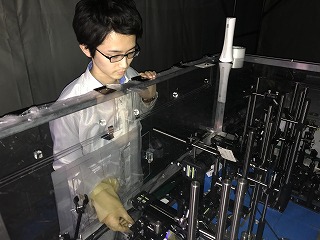

私の用いている手法は偏光ラマン分光法というものです.この手法では,サンプルに光を照射し,そこで散乱される微弱な光のスペクトルから分子構造についての情報を得る事ができます.米国のグループによる先行研究では,単結晶氷の作製の難しさのために,スペクトルに複雑な補正が必要になるという深刻な問題がありました.そこで,私は補正を必要としない高品質な単結晶氷Ihサンプルの作製から研究を始めました.10センチ以上の大きくて透明な単結晶氷Ihを2週間かけて成長させ,その結晶軸を特殊な手作り装置によって決めて,方位の定まったサンプルを切り出すことに成功しました.次に私は単結晶氷Ihを低温で安定して測定するために,冷凍庫内に偏光ラマン分光装置を製作しました.フィルターや光学素子を用いてどのような光学系を組み立てるのかを自分で考えました.実際にレンズやミラーなどの位置を決めて微調整することはとても難しく,何度も粘り強く繰り返し調整して分光装置を完成しました.長時間にわたる冷凍庫内での作業は本当に大変でした.

私の用いている手法は偏光ラマン分光法というものです.この手法では,サンプルに光を照射し,そこで散乱される微弱な光のスペクトルから分子構造についての情報を得る事ができます.米国のグループによる先行研究では,単結晶氷の作製の難しさのために,スペクトルに複雑な補正が必要になるという深刻な問題がありました.そこで,私は補正を必要としない高品質な単結晶氷Ihサンプルの作製から研究を始めました.10センチ以上の大きくて透明な単結晶氷Ihを2週間かけて成長させ,その結晶軸を特殊な手作り装置によって決めて,方位の定まったサンプルを切り出すことに成功しました.次に私は単結晶氷Ihを低温で安定して測定するために,冷凍庫内に偏光ラマン分光装置を製作しました.フィルターや光学素子を用いてどのような光学系を組み立てるのかを自分で考えました.実際にレンズやミラーなどの位置を決めて微調整することはとても難しく,何度も粘り強く繰り返し調整して分光装置を完成しました.長時間にわたる冷凍庫内での作業は本当に大変でした.

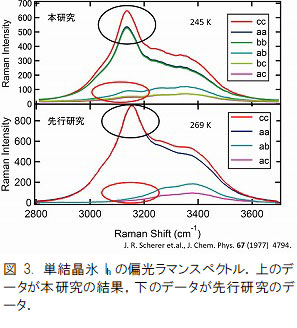

図3は,そのような努力の末に得られた単結晶氷Ihの偏光ラマンスペクトルです.先行研究と本研究の結果を比較してみると,主に2つの新しい知見を得ることが出来ました.1つ目に,黒丸で示してあるように先行研究の結果と本研究の結果は成分ごとの強度が異なることが分かりました.2つ目に,赤丸で示されているように,先行研究では現れなかったピークが本研究では現れ,より正しい結果が得ることができました.これらの結果は,理論化学を含む基礎研究の場で指標となる貴重な基礎的知見であり,環境化学や宇宙化学にも影響を及ぼしうる重要なデータと言えます.

図3は,そのような努力の末に得られた単結晶氷Ihの偏光ラマンスペクトルです.先行研究と本研究の結果を比較してみると,主に2つの新しい知見を得ることが出来ました.1つ目に,黒丸で示してあるように先行研究の結果と本研究の結果は成分ごとの強度が異なることが分かりました.2つ目に,赤丸で示されているように,先行研究では現れなかったピークが本研究では現れ,より正しい結果が得ることができました.これらの結果は,理論化学を含む基礎研究の場で指標となる貴重な基礎的知見であり,環境化学や宇宙化学にも影響を及ぼしうる重要なデータと言えます.

包接氷表面の和周波発生分光

山口研究室 山本 康太

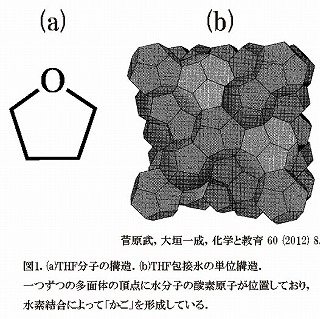

私が所属している研究室では氷Ihの他に,「包接氷」という物質も研究対象としています.包接氷とは,主に高圧下で,水分子が水素結合することによって形成された多面体のかご状構造の内部に,有機分子やガス分子などが入り込んでできる結晶で,その最もよく知られている例はメタンハイドレートです.これまでに様々な包接氷のバルク(表面ではない内部)の結晶構造が解明されており,数種類の多面体のかご状構造を組み合わせることで包接氷が形成されることがわかっています.

私が所属している研究室では氷Ihの他に,「包接氷」という物質も研究対象としています.包接氷とは,主に高圧下で,水分子が水素結合することによって形成された多面体のかご状構造の内部に,有機分子やガス分子などが入り込んでできる結晶で,その最もよく知られている例はメタンハイドレートです.これまでに様々な包接氷のバルク(表面ではない内部)の結晶構造が解明されており,数種類の多面体のかご状構造を組み合わせることで包接氷が形成されることがわかっています.

包接氷に関する諸物性や,包接氷を用いた応用研究については多くの研究がなされてきましたが,表面(包接氷/空気界面)の分子構造は,実験の難しさから未だに明らかにされていません.そこで私は,高圧を必要としないためメタンハイドレートなどの包接氷のモデルとして広く研究されている,テトラヒドロフラン(THF,図1. (a))という分子を取り込んだ包接氷(結晶の単位構造は図1. (b))を作製し,その表面を和周波発生分光法という手法で測定しました.この手法では,物質の表面に赤外光と可視光のパルスレーザーを集光し,それらの周波数の和の周波数の光を表面から発生させ,それを検出することで表面の分子構造についての情報を得ることができます.

包接氷に関する諸物性や,包接氷を用いた応用研究については多くの研究がなされてきましたが,表面(包接氷/空気界面)の分子構造は,実験の難しさから未だに明らかにされていません.そこで私は,高圧を必要としないためメタンハイドレートなどの包接氷のモデルとして広く研究されている,テトラヒドロフラン(THF,図1. (a))という分子を取り込んだ包接氷(結晶の単位構造は図1. (b))を作製し,その表面を和周波発生分光法という手法で測定しました.この手法では,物質の表面に赤外光と可視光のパルスレーザーを集光し,それらの周波数の和の周波数の光を表面から発生させ,それを検出することで表面の分子構造についての情報を得ることができます.

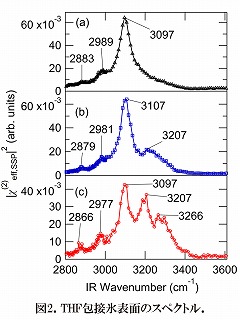

実際の実験は大変で,結果は簡単には得られませんでした.何日も夜遅くまで測定や装置の微調整を何度も試行錯誤しました.そのような努力の末,得られた結果が図2です.波数2800 ~ 3000 cm−1はTHF分子のCH伸縮振動の領域,3000 ~ 3600 cm−1は水分子の水素結合したOH伸縮振動の領域を表しています.今回はサンプルの測定箇所によって3通りの異なるスペクトル(a),(b),(c)が得られました.CH伸縮振動の領域においては,似たような波数で二つの弱いバンドがみられました.水素結合したOH伸縮振動の領域においては,(a)では一つ,(b)では二つ,(c)では三つの強いバンドがみられました.(a)のスペクトルは他の研究グループが報告している単結晶氷Ihのそれにかなり近くなりましたが,(b)や(c)のスペクトルはまったく異なりました.特に(c)で3266 cm−1に観測されたバンドは,単結晶氷Ihにはみられなかったため,(c)のスペクトルが包摂氷表面特有だと考えられます.バンドの詳細な帰属は現在検討中ですが, (c)では包接氷表面のかご状構造が安定に保たれていて,結晶構造が崩壊し始めると(b)のスペクトルを与えるような中間的な構造を経て,最終的には(a)のスペクトルに対応する単結晶氷Ihに近いより安定な構造へと表面再構成が進行していると推測できます.

これらの結果は包接氷の基礎研究における重要な知見であり,他の基礎研究や応用研究にも影響を及ぼし得るデータといえます.

実際の実験は大変で,結果は簡単には得られませんでした.何日も夜遅くまで測定や装置の微調整を何度も試行錯誤しました.そのような努力の末,得られた結果が図2です.波数2800 ~ 3000 cm−1はTHF分子のCH伸縮振動の領域,3000 ~ 3600 cm−1は水分子の水素結合したOH伸縮振動の領域を表しています.今回はサンプルの測定箇所によって3通りの異なるスペクトル(a),(b),(c)が得られました.CH伸縮振動の領域においては,似たような波数で二つの弱いバンドがみられました.水素結合したOH伸縮振動の領域においては,(a)では一つ,(b)では二つ,(c)では三つの強いバンドがみられました.(a)のスペクトルは他の研究グループが報告している単結晶氷Ihのそれにかなり近くなりましたが,(b)や(c)のスペクトルはまったく異なりました.特に(c)で3266 cm−1に観測されたバンドは,単結晶氷Ihにはみられなかったため,(c)のスペクトルが包摂氷表面特有だと考えられます.バンドの詳細な帰属は現在検討中ですが, (c)では包接氷表面のかご状構造が安定に保たれていて,結晶構造が崩壊し始めると(b)のスペクトルを与えるような中間的な構造を経て,最終的には(a)のスペクトルに対応する単結晶氷Ihに近いより安定な構造へと表面再構成が進行していると推測できます.

これらの結果は包接氷の基礎研究における重要な知見であり,他の基礎研究や応用研究にも影響を及ぼし得るデータといえます.

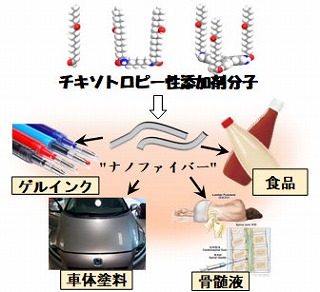

塗料・食品・インク・骨髄液に利用される『チキソトロピー』を解明し,制御する

藤森研究室 綿引 楓

私が卒業研究で取り組んでいるテーマは,"チキソトロピー"です! …と,言っても聞き慣れない方がほとんどだと思います.分かり易い例で言えば,マヨネーズやトマトケチャップが,静置している状態では固形なのに,押して圧力を加えると途端に流動化する…という,実は身近に溢れた現象です.これは例えば,「固めるテンプル」などの商品名が知られている家庭の廃油処理剤や,自動車や船舶の塗料の液だれ防止に積極的に活用されている技術です.こうした技術は,『チキソトロピー性添加剤分子』の開発によって,実現しているのです.

私が卒業研究で取り組んでいるテーマは,"チキソトロピー"です! …と,言っても聞き慣れない方がほとんどだと思います.分かり易い例で言えば,マヨネーズやトマトケチャップが,静置している状態では固形なのに,押して圧力を加えると途端に流動化する…という,実は身近に溢れた現象です.これは例えば,「固めるテンプル」などの商品名が知られている家庭の廃油処理剤や,自動車や船舶の塗料の液だれ防止に積極的に活用されている技術です.こうした技術は,『チキソトロピー性添加剤分子』の開発によって,実現しているのです.

塗料や有機溶剤中に,ほんの1 %の『チキソトロピー性添加剤分子』を入れるだけで,その液体はゲル化し,圧を加えると再流動する現象が見られます.私は「ジアミド系界面活性剤」分子が,どのような機構で溶媒にチキソトロピー性を与えるのかを解明しています.実はこれには,分子のレベルでの"水素結合形成"や"結晶化",更にはそこから発達した螺旋状の"ナノ繊維形成"が大きく関わっているのです! そして私は,これらの解明した事実をフィードバックして,より高効率・高性能な,新規「トリアミド系」チキソトロピー性分子の開発に日夜,青春をかけているのです!!

卒業後,私は界面化学系の粘着剤メーカーに就職が決まっています.研究室で得た成果や知識と技術を,広く日本の「ものづくり産業」にも生かして行こうと思います.

塗料や有機溶剤中に,ほんの1 %の『チキソトロピー性添加剤分子』を入れるだけで,その液体はゲル化し,圧を加えると再流動する現象が見られます.私は「ジアミド系界面活性剤」分子が,どのような機構で溶媒にチキソトロピー性を与えるのかを解明しています.実はこれには,分子のレベルでの"水素結合形成"や"結晶化",更にはそこから発達した螺旋状の"ナノ繊維形成"が大きく関わっているのです! そして私は,これらの解明した事実をフィードバックして,より高効率・高性能な,新規「トリアミド系」チキソトロピー性分子の開発に日夜,青春をかけているのです!!

卒業後,私は界面化学系の粘着剤メーカーに就職が決まっています.研究室で得た成果や知識と技術を,広く日本の「ものづくり産業」にも生かして行こうと思います.

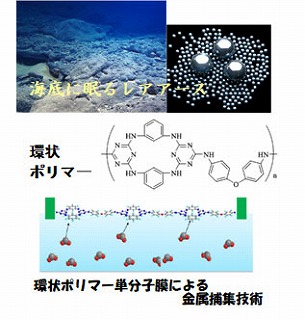

海洋に眠るレアアースの高効率捕集を目指して・・・ –環状高分子の金属捕集性・水面上単分子膜の創出–

藤森研究室 福士 敬斗

2018年になって,南鳥島の海底に数百年分のレアアースの存在が確認されました.現在においては,モバイルデバイスやポータブルスピーカーなどに欠かせない材料になっている,レアアースやレアメタル.私達は今後どのようにして,これを確保し,維持していくのでしょう…? いち化学者の卵に過ぎない私には,そこまで大きな課題を解決するアイディアは,まだありません.しかし,海底に眠るレアアースを高効率で選択捕集する手段や,これを活用してカドミウムなどの有害金属を除去する手法なら,その確立に貢献することが出来ます.

2018年になって,南鳥島の海底に数百年分のレアアースの存在が確認されました.現在においては,モバイルデバイスやポータブルスピーカーなどに欠かせない材料になっている,レアアースやレアメタル.私達は今後どのようにして,これを確保し,維持していくのでしょう…? いち化学者の卵に過ぎない私には,そこまで大きな課題を解決するアイディアは,まだありません.しかし,海底に眠るレアアースを高効率で選択捕集する手段や,これを活用してカドミウムなどの有害金属を除去する手法なら,その確立に貢献することが出来ます.

私が取り組んでいるのは,金属捕集能を有する環状高分子の薄膜化です.海洋中に浮遊する金属イオンを,その水面上にたった分子1層の高分子膜を浮かべるだけで,狙った金属イオンを環に包摂し,回収できる技術です.高分子中の環のサイズを制御するだけで,狙ったイオンを捕集できるので,人類に不可欠な海洋中金属を確保したり,人体に有害な金属を選択的に取り除いたりすることが可能になります.

私が取り組んでいるのは,金属捕集能を有する環状高分子の薄膜化です.海洋中に浮遊する金属イオンを,その水面上にたった分子1層の高分子膜を浮かべるだけで,狙った金属イオンを環に包摂し,回収できる技術です.高分子中の環のサイズを制御するだけで,狙ったイオンを捕集できるので,人類に不可欠な海洋中金属を確保したり,人体に有害な金属を選択的に取り除いたりすることが可能になります. この技術を確立するためには,様々なサイズの環構造を持つ高分子を合成し,これを水面上で単層膜化するというナノ構造制御を達成し,更に金属の捕集機能をブラッシュ・アップしていく必要があります.実現するには長い道のりで,卒業研究の1年間では,やりきれない壮大な夢だと考えています.

現在,私は大学院進学を目指し,受験勉強と並行しながら,この研究を鋭意継続しています.敢えて,「海なし県」の埼玉から発信される,海洋中のレアアース捕集技術の実現を目指して,目標に向かって突き進める喜びと楽しさを日々実感しています.

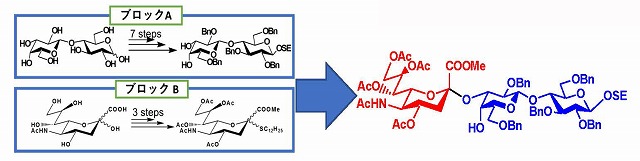

生理活性糖鎖を含む金ナノ微粒子の合成研究

松岡・幡野研究室 金島 崇之

【研究背景と目的】

ウィルスは体内に侵入すると、レセプター構造を認識して接着し、宿主細胞内に侵入する。このレセプターの構造はウィルスの種類により異なるため、ウィルスごとに感染部位が異なる。ウィルスの検出方法として注目したのが金微粒子である。液中における金の微粒子は、分散している状態では赤色を示すが、凝集によりみかけの大きさが大きくなるにつれて青色に変色していく特性を持つ。そこで、金微粒子表面にこのレセプター化合物を結合させ、色の変化を伴うウィルス検出薬の創出を目的とした。私の研究では、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)を引き起こすムンプスウィルス1)の検出を目的としている。

ウィルスは体内に侵入すると、レセプター構造を認識して接着し、宿主細胞内に侵入する。このレセプターの構造はウィルスの種類により異なるため、ウィルスごとに感染部位が異なる。ウィルスの検出方法として注目したのが金微粒子である。液中における金の微粒子は、分散している状態では赤色を示すが、凝集によりみかけの大きさが大きくなるにつれて青色に変色していく特性を持つ。そこで、金微粒子表面にこのレセプター化合物を結合させ、色の変化を伴うウィルス検出薬の創出を目的とした。私の研究では、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)を引き起こすムンプスウィルス1)の検出を目的としている。

【実験方法】

ムンプスウィルスはシアリルラクトースをレセプター構造として認識する。この構造を有機化学により構築する。そのため、ラクトース(乳糖)を原料にしたブロックA、シアル酸を原料にしたブロ

ックB を合成し、ふたつの化合物を結合させ、上図に示す三糖構造の化合物を合成した。

【今後の展望】

合成した化合物を金表面に効果的に結合できる反応条件を検討し、糖鎖で被覆された金微粒子を

合成する。さらに、得られる微粒子を用いて、ウィルスの検出と検知限界の測定をする予定である。

【参考文献】

1) M. Kubota, et al., Proc. Natl. Sci. USA, 2016, 113, 11579-11584.

【キーワード】

有機化学、高分子化学、生化学

強い蛍光を示す微粒子の多色化

松岡・幡野研究室 町田 成

幡野研究室では、「シロール」をポリスチレンで作られた微粒子に閉じ込めることで、強い蛍光を示す微粒子の合成に成功しています。この微粒子の蛍光色は閉じ込めたシロールに由来し、これまでに当研究室では、青色や黄色の微粒子の合成が行われました。私の研究テーマは、赤やオレンジのような、蛍光色が長波長側にシフトした蛍光微粒子を作り、さらなる蛍光微粒子の多色化を目指しています。

幡野研究室では、「シロール」をポリスチレンで作られた微粒子に閉じ込めることで、強い蛍光を示す微粒子の合成に成功しています。この微粒子の蛍光色は閉じ込めたシロールに由来し、これまでに当研究室では、青色や黄色の微粒子の合成が行われました。私の研究テーマは、赤やオレンジのような、蛍光色が長波長側にシフトした蛍光微粒子を作り、さらなる蛍光微粒子の多色化を目指しています。

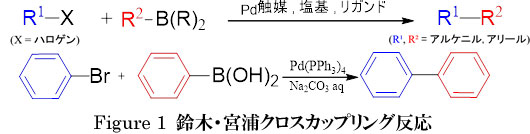

新しい構造をもった分子で色を作りだす

石丸研究室 記内 遼太

私の研究テーマは“色を作り出すこと”です。そのために今まで合成されてない化合物や、合成が困難な化合物を合成して、その機能評価を行っています。利用する手法は、炭素-炭素の結合形成反応です。炭素-炭素の結合形成反応は、有機化学において古くから重要な反応の一つであり、色々な合成方法が開発され、利用されてきました。その中で、金属触媒を用いたクロスカップリング反応に着目して私の研究に利用しています。この炭素-炭素クロスカップリングは、2010年のノーベル化学賞として知られ、この反応が発見されてから、様々な機能材料、医薬品等の合成に利用されてきました。

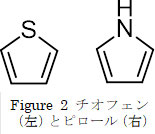

鈴木・宮浦クロスカップリング反応(Figure 1)は、ハロゲンのような脱離基がついた有機化合物と、有機ホウ素化合物をパラジウム触媒存在下で結合させる反応です。この反応は、水に対して安定であり、反応条件が温和であるという利点があります。私の研究では、このクロスカップリング方法によって、ベンゼン環以外の芳香属化合物、特に、硫黄や窒素を含んだヘテロ環(それらはそれぞれチオフェンとピロールと呼ばれています(Figure 2))同士を直接結合する反応に利用しています。合成した新しい構造を持った分子は、さらに何段階かの合成経路を経て、新しい構造をもった色を作りだす分子へとなります。

鈴木・宮浦クロスカップリング反応(Figure 1)は、ハロゲンのような脱離基がついた有機化合物と、有機ホウ素化合物をパラジウム触媒存在下で結合させる反応です。この反応は、水に対して安定であり、反応条件が温和であるという利点があります。私の研究では、このクロスカップリング方法によって、ベンゼン環以外の芳香属化合物、特に、硫黄や窒素を含んだヘテロ環(それらはそれぞれチオフェンとピロールと呼ばれています(Figure 2))同士を直接結合する反応に利用しています。合成した新しい構造を持った分子は、さらに何段階かの合成経路を経て、新しい構造をもった色を作りだす分子へとなります。

新しい分子フラスコを目指して

石丸研究室 塚田 健太

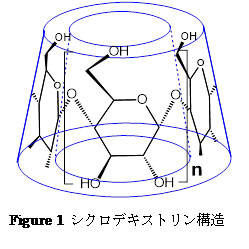

私の研究は、右の図のような構造をしたシクロデキストリン(cyclodextrin : CD)といわれる化合物を利用して、新しい分子フラスコを作りだすことです。このシクロデキストリンと言われる化合物は、Figure 1のようにグルコースが1,4-グリコシド結合で結ばれて、環状構造をしています。グルコースの数が重要で、現在工業的に製品化されている化合物は、そのグルコースの数が6個、7個、8個の化合物であり、それぞれα-CD、β-CD、γ-CDと呼ばれています。また、グルコースの水酸基同士の水素結合がこの様な環状構造を作り出すのにも役立っています。

私の研究は、右の図のような構造をしたシクロデキストリン(cyclodextrin : CD)といわれる化合物を利用して、新しい分子フラスコを作りだすことです。このシクロデキストリンと言われる化合物は、Figure 1のようにグルコースが1,4-グリコシド結合で結ばれて、環状構造をしています。グルコースの数が重要で、現在工業的に製品化されている化合物は、そのグルコースの数が6個、7個、8個の化合物であり、それぞれα-CD、β-CD、γ-CDと呼ばれています。また、グルコースの水酸基同士の水素結合がこの様な環状構造を作り出すのにも役立っています。

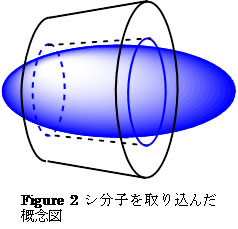

しかし、CDの最大の特徴は、水中で有機分子を内部空孔内に取り込むことです。(Figure 2)驚くことに、何個かのCDが集まることによって高分子まで取り込むことが知られています。実際、有機分子がCDに取り込まれると、今まで水に溶けなかった化合物が水に溶けるようになったり、水の中で安定でなかった化合物が安定に存在することができるようになったりします。この現象は、飲料・食品関連から医薬品まで様々な製品や商品に利用されています。例えば、緑茶のペットボトルには、カテキンと言われるお茶の成分を安定化させるためにCDが加えられています。また、コエンザイムQ10といわれるサプリメントにもCDが添加されています。CDはもとはお砂糖なので体内に入っても安心です。

しかし、CDの最大の特徴は、水中で有機分子を内部空孔内に取り込むことです。(Figure 2)驚くことに、何個かのCDが集まることによって高分子まで取り込むことが知られています。実際、有機分子がCDに取り込まれると、今まで水に溶けなかった化合物が水に溶けるようになったり、水の中で安定でなかった化合物が安定に存在することができるようになったりします。この現象は、飲料・食品関連から医薬品まで様々な製品や商品に利用されています。例えば、緑茶のペットボトルには、カテキンと言われるお茶の成分を安定化させるためにCDが加えられています。また、コエンザイムQ10といわれるサプリメントにもCDが添加されています。CDはもとはお砂糖なので体内に入っても安心です。

そこで私の研究は、更にCDの分子を取り込む能力を上げるために、二つのCDをつなぎ合わせる二量化と言われる方法論を開発して“新しい分子フラスコ”を合成しています。

そこで私の研究は、更にCDの分子を取り込む能力を上げるために、二つのCDをつなぎ合わせる二量化と言われる方法論を開発して“新しい分子フラスコ”を合成しています。

キノコ生産に伴う腐朽廃材からの樹脂調製に関する基礎研究

王・関口研究室 川村 紗祐梨

環境化学分野の王研究室では、地球環境調和型社会を構築するために、花粉を初めとした大気系と廃棄物を利活用する資源系の研究を行っています。

化石燃料は除く再生可能な、生物由来の有機性資源をバイオマスと呼びますが、私はこのバイオマスを利活用することで地球環境調和型社会の構築を目指す、資源系の研究をしています。バイオマスは、主成分としてセルロース、ヘミセルロース、リグニンからなり、バイオマス種類によってはわずかな灰分や抽出物を含みます。アジア諸国において、綿の茎や麦わら等の農作物残渣または間伐材や腐朽廃材等の林業残材は、大量に発生されていますが、そのほとんどが利用されていない未利用バイオマスとなっています。これらの未利用バイオマスを循環型資源として有効に活用していくことで、資源循環型社会の形成に貢献できます。未利用バイオマスの付加価値を高める方法の一つに液化技術が挙げられます。液化技術とは、木質系バイオマスの主成分である高分子のセルロース、ヘミセルロース、リグニンを樹脂の前駆体となる低分子量の液体に転換する技術です。生成された液体は液化木材と呼ばれる黒色で粘性を持ちますが、多くの水素基を有することから反応性に富むため、所定の試薬を合成することで液化木材が重合し、樹脂を形成することが可能となります。この液化技術で調製される樹脂は熱硬化性樹脂という、熱を加えることで硬くなる樹脂です。液化技術は液化木材を生成する液化処理プロセスとその液化木材を使用して樹脂を調製する樹脂合成プロセスの大きく2つに分かれますが、それぞれに使用する試薬や条件を変えることで、種類や性能の異なる樹脂を調製することが出来ます。また、液化木材樹脂は従来の化石燃料由来樹脂とは違い、天然高分子に類似した構造を保持しているため、生分解性を持つと言われており、バイオマスの液化技術はグリーンケミストリーの手法とも言えます。

私は、卒業研究において、キノコ栽培後の腐朽廃材の利活用方法として液化技術を使用した樹脂調製に関する研究を行いました。キノコが出なくなった原木は全国で年間約13万トン発生していると推定されていますが、これらは使用用途がなくほとんどが廃材として放置されています。これらの廃材は腐朽により強度劣化や形態的損傷を受けているため、そのままでは、材料としての価値が非常に低くなっています。私は自然腐朽したキノコ栽培後の廃材にも液化技術が適用出来るのかどうかと腐朽が液化および液化によって調製される樹脂に与える影響について研究しました。研究の結果、液化しやすいリグニンが、腐朽により増加したため、通常の木材と同等以上に液化できることがわかりました。また、樹脂も木材含有量が増加したため粘度と熱分解性が増加しました。

私は、卒業研究において、キノコ栽培後の腐朽廃材の利活用方法として液化技術を使用した樹脂調製に関する研究を行いました。キノコが出なくなった原木は全国で年間約13万トン発生していると推定されていますが、これらは使用用途がなくほとんどが廃材として放置されています。これらの廃材は腐朽により強度劣化や形態的損傷を受けているため、そのままでは、材料としての価値が非常に低くなっています。私は自然腐朽したキノコ栽培後の廃材にも液化技術が適用出来るのかどうかと腐朽が液化および液化によって調製される樹脂に与える影響について研究しました。研究の結果、液化しやすいリグニンが、腐朽により増加したため、通常の木材と同等以上に液化できることがわかりました。また、樹脂も木材含有量が増加したため粘度と熱分解性が増加しました。

以上の結果から、農林業廃棄物を利活用し、本来石油から作られる樹脂を調製することができるため、循環型社会の形成に役立つ可能性が示されました。

卒業後に進学した大学院(環境制御システムコース)では、この研究をさらに発展させ、工業廃棄物である再生炭素繊維と複合させることにより、軽量高強度なさらに羽化価値の高い材料を調製する研究を行っています。また、樹脂の生分解性を明らかにしたいと思っています。

ベトナムハノイを観測フィールドとした大気浮遊粒子の粒径別化学成分の評価

王・関口研究室 藤井 裕子

“PM2.5”による健康被害や黄砂による視界悪化の話は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。大気中には様々な粒子状物質(PM)が存在します。PMは肺への吸入・沈着による健康影響や視界の悪化を招くだけでなく、雲核の形成、太陽光や赤外放射の吸収・散乱に関与するため気候にも大きな影響を及ぼします。中でも微小粒子(PM2.5:2.5μm以下の粒子状物質)と超微小粒子(PM0.1:0.1μm以下の粒子状物質)は気管や肺の深部まで到達するため人体への健康影響が懸念されています。大気中のPMを構成する化学成分としては、有機炭素(OC)、元素状炭素(EC)、イオン成分、金属成分、水溶性有機炭素(WSOC)、有機酸などがあり、これら成分濃度の比や相関を調査することで、発生源や長距離輸送の実態を把握することができます。

“PM2.5”による健康被害や黄砂による視界悪化の話は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。大気中には様々な粒子状物質(PM)が存在します。PMは肺への吸入・沈着による健康影響や視界の悪化を招くだけでなく、雲核の形成、太陽光や赤外放射の吸収・散乱に関与するため気候にも大きな影響を及ぼします。中でも微小粒子(PM2.5:2.5μm以下の粒子状物質)と超微小粒子(PM0.1:0.1μm以下の粒子状物質)は気管や肺の深部まで到達するため人体への健康影響が懸念されています。大気中のPMを構成する化学成分としては、有機炭素(OC)、元素状炭素(EC)、イオン成分、金属成分、水溶性有機炭素(WSOC)、有機酸などがあり、これら成分濃度の比や相関を調査することで、発生源や長距離輸送の実態を把握することができます。

健康被害の面でも、大気中のPMの挙動を解明する面でも、PMを粒径別に捕集し分析することは非常に重要です。しかし従来の研究では多成分におけるPM0.1の有効な捕集手法が無かったため、PM2.5の範囲でしか主な解析は行われていませんでした。わたしたちの研究室では、多成分のPM0.1が捕集可能な慣性フィルター(INF)サンプラーを用いて様々な地域において様々な物質を捕集・解析しています。最新の研究として関東都市部と郊外における有機マーカーに関する研究やベトナムハノイの乾季(10月)と雨季(6月)での粒径別化学成分の分析評価を実施しています。

健康被害の面でも、大気中のPMの挙動を解明する面でも、PMを粒径別に捕集し分析することは非常に重要です。しかし従来の研究では多成分におけるPM0.1の有効な捕集手法が無かったため、PM2.5の範囲でしか主な解析は行われていませんでした。わたしたちの研究室では、多成分のPM0.1が捕集可能な慣性フィルター(INF)サンプラーを用いて様々な地域において様々な物質を捕集・解析しています。最新の研究として関東都市部と郊外における有機マーカーに関する研究やベトナムハノイの乾季(10月)と雨季(6月)での粒径別化学成分の分析評価を実施しています。

その中でも私はベトナムハノイの金属成分について研究しています。ハノイはバイク等の往来が激しいことから大気汚染が深刻な地域であり、PM0.1に対する汚染状況の把握が急務とされています。金属成分は、徐々に体内に蓄積し様々な健康影響をもたらすとされており調査が必要な物質です。また発生源ごとに特徴的な成分組成を示すため、金属成分を分析することにより発生源の推定をすることができます。例えば自動車の燃料燃焼が発生源として考えられる成分としてCu,Sb、鉄鋼業が発生源として考えられる成分としてFe,Mnなどがあります。ハノイで捕集した大気サンプルについて、粒径別の金属成分分析を中心に化学成分分析を行うことで金属成分の粒径別季節挙動を把握することを目的として日々実験を行っています。